| |

キンポウゲ科の植物としては、以前にトリカブト属のエゾトリカブトの花の構造を学習した(こちらを参照)が、セリバヒエンソウは栽培種で知られるデルフィニウム類と同じデルフィニウム属で、トリカブトの花とは随分様子が異なっている。 |

|

| |

|

|

|

|

|

雑草化した セリバヒエンソウ

中国原産のキンポウゲ科デルフィニウム属(大飛燕草属)の1年草 Delphinium anthriscifolium で、日本国内では東京都、埼玉県、神奈川県で逸出帰化状態にあるとされる。茎葉は2~3回3出複葉(2~3回羽状に深く裂ける)。 |

セリバヒエンソウの花の様子

腰を屈めてのぞき込めば、なかなかきれいな花で、仮に庭で見られたら大事にされるに違いない。

中国名は还亮草(還亮草)で、日本語名は中国名をもらっていない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

セリバヒエンソウの根生葉の例

植木鉢で多数出た根生葉である。茎葉より先が丸い印象である。根生葉は花期には生存しない(日本の帰化植物)とあるが、我が家の植木鉢では、花期に根生葉がワサワサと出たままであった。 |

セリバヒエンソウの茎の毛の様子

茎の全面に曲がった短毛(屈毛)と少数の直立毛が生える。 |

|

|

|

|

|

|

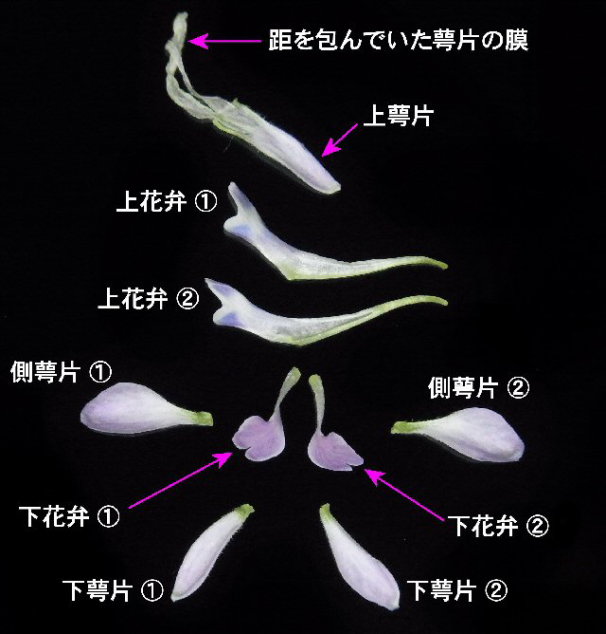

最初に花の構造、つまり個々の部位を何と呼んで、どんな機能を担っているのかを理解したく、複数の図鑑をみると、萼片や花弁の着生部位による呼称が国内の図鑑では見当たらない。国内の図鑑では例えば同じキンポウゲ科のトリカブト(トリカブト属)にもある5枚の萼片を頂萼片(1枚)、側萼片(2枚)、下萼片(2枚)とする呼称が定着しているが、国内に本来の自生がないデルフィニウム属ではこれに類する呼称が定着していない。このため、セリバヒエンソウの花弁、萼片の識別名については、これが自生する中国の図鑑での名称を以下においては準用する。(注:トリカブトの萼片の呼称は日本と中国では全く同じである。日本が西欧の植物学を学び、植物学用語を移入・咀嚼・翻訳した成果が中国にかなり伝播した模様である。) |

|

|

|

|

| 1 |

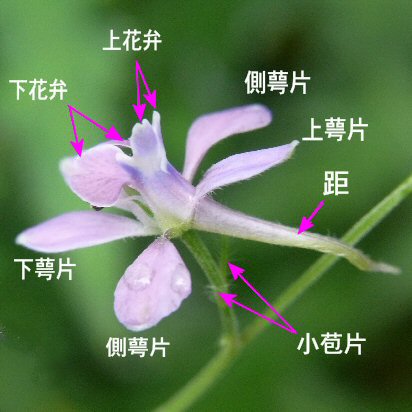

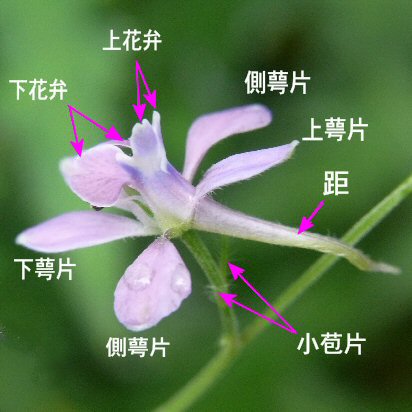

セリバヒエンソウの花の構造 |

|

| |

|

|

| (1) |

側萼片と下萼片の様子 (花弁様) |

|

| |

|

|

| |

1対の側萼片、1対の下萼片はいずれも花弁様で、前者がやや大きい。あと一片ある上萼片(後出)は一見すると、さらに細い花弁様の同列の萼片のように思えるが、別の役割を担っている。全5片の萼片が外観としては主役となってふつうの花の形態を形成している。萼片の外面には短毛がある。 |

|

| |

|

|

|

|

|

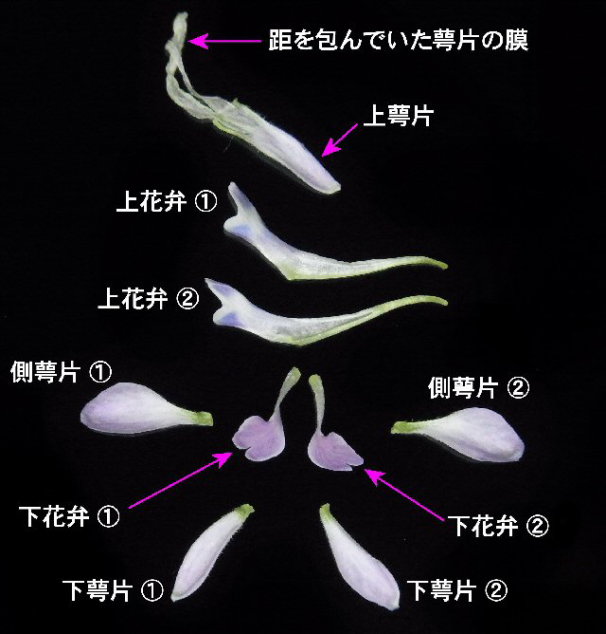

セリバヒエンソウの花の構造 1

5個の萼片は淡紫色で、1対の上花弁には濃い斑紋があり、1対の下花弁(退化雄しべ)は濃い面を見せて上から下方に垂れている。 |

セリバヒエンソウの花の構造 2

上萼片と1対の上花弁が萼片の倍ほどの長さのある距を構成していて(後述)、よく目立つ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

セリバヒエンソウの花の構造 3

上萼片がその基部で距をすっぽり覆う膜を形成している。また、花柄の中ほどには1対の小苞片が見られる。なお、花柄の基部には托葉が見られた。 |

セリバヒエンソウの花の構造 4

下花弁は蜜標の役割を担っているとされる(日本の帰化植物)が、眺めてみると上花弁も同様の役割を担っているように見える。 |

|

|

|

|

|

| |

|

| セリバヒエンソウの花弁と萼の構成要素 |

|

|

| |

|

|

| (2) |

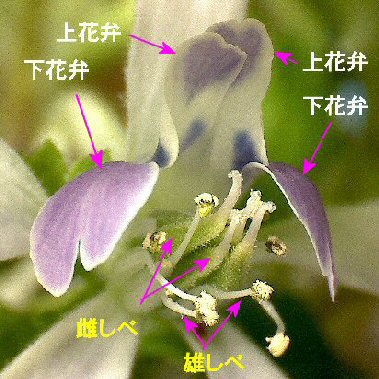

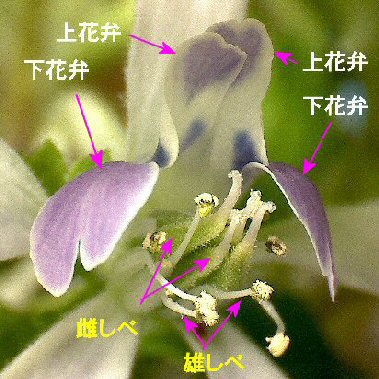

雄しべの様子 |

|

| |

|

|

|

|

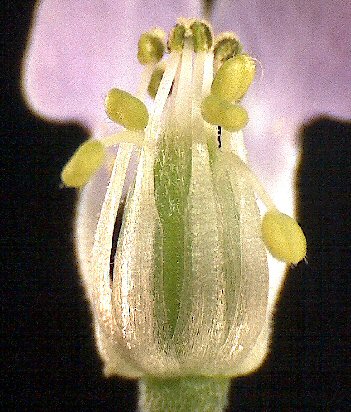

雄しべの数を数えてみると、9個、10個、11個のものを確認した。こうした実態から、図鑑では雄しべの数については「10個内外」とか「約10本」としているほか、単に「多数」としている例もある。

左の写真の場合は11個確認できる。

本属はマルハナバチ類の訪花を受ける(植物の世界)とされるが、キンポウゲ科植物の多くが雄性先熟であるのに対して、本種では雄しべと雌しべが同時に熟する(日本の帰化植物)とあって、室内でよく結実することから、ふつうに同花受粉するようである。 |

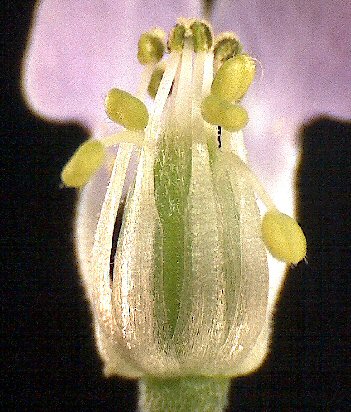

| 裂開前の葯の様子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

セリバヒエンソウの雄しべの着生状態

花糸は下方3分の2が幅広の扁平である。雄しべは8列の螺旋に沿って並ぶ(植物の世界)としている例があるが、意味がわからない。

(下花弁以外の花弁と萼片は除去している。) |

剥ぎ取ったセリバヒエンソウの雄しべ

写真は10個の雄しべを持った例で取り出した雄しべである。花糸には毛はみられない。 |

|

|

|

|

|

| (3) |

下花弁(退化雄しべ)の様子 (蜜標) |

|

| |

|

|

|

|

|

セリバヒエンソウの下花弁(仮雄しべ)の着生状態

花弁の爪部がねじれていることが確認できる。爪部の外面には短毛があり、舷部の中央に浅い切れ込みがある。

(下花弁以外の花弁と萼片は除去している。) |

セリバヒエンソウの下花弁の腹面(左)と背面(右)

外に面した腹面の方がやや色が濃い。 |

|

|

|

|

|

| |

1対の小さな下花弁は幅広の舷部と、細い爪部をもつ点が特徴となっている。花の顔を形成している他の花弁様の側萼片や下萼片と較べると、小さいながらも色がやや濃く、花の上部から下方に花弁が垂れたようについていて、花粉媒介者を招く「蜜標」と考えられている。

上についた花弁が下に垂れれば、ふつうは花弁の背面を見せることになってしまう。しかし、そうではないのがセリバヒエンソウ流のこだわりで、よーく見ると爪部が180度ねじれていて、結果としてちゃんと花弁の腹部を見せることになっている。花弁の裏と表の色合いを比較すると、やや腹部の方が濃いからこれでいいのかも知れないが、背部を濃くしてその面を見せれば、わざわざ爪部をねじる必要がないことになる。しかし、セリバヒエンソウは断固として腹部を見せるという強い決意の下にこうした選択をしているようである。

なお、これを「退化雄しべ」と呼んでいる例(日本の帰化植物では括弧書き、中国植物誌では裸書きで、括弧書きでは「下花弁」としている。)がみられる。敢えて退化雄しべと呼ぶ理由ははっきりしないが、率直な印象としてはどう見ても〝ただの花弁〟である。 この世にはときに雄しべが半端に花弁化しているケースは見られるが、通常の退化雄しべはあくまで雄しべが機能を喪失し、形態的には消失過程にあるか、蜜腺をもった小さな器官に変身したものしかイメージできないから、ここで退化雄しべの呼称が登場することには違和感がある。 |

|

| |

|

|

| (4) |

上萼片と上花弁の様子 (距を形成) |

|

| |

|

|

| |

1対の上花弁は地が白色でそれぞれは先端部に紫色の紋があり、下方には2つの青い紋がある。また、2個の花弁がそれぞれもつ〝真正の距〟はぴったり密着していて、まるで1個の距のように見え、これを上萼片の薄膜状の距(これも便宜上、「萼の距」と呼んでいる。)が包む状態となっている。萼片の距は多くの場合、花弁の距の先端の形が反映したように先端部がわずかに2つに分かれているが、花が成熟した時点ではなぜか花弁の距は萼片の距より少し短くて、萼片の距の先端部はわずかであるが空になっている。

花弁の距は先端の4ミリほどだけが完全な筒状になっていて、それより下方では2つの距が密着した側は開いた状態で花弁部に連続している。 |

|

| |

|

|

|

|

|

1対の上花弁から出た距の様子

構造がわかるように、2つの距の先端部を少しずらして撮影したもので、上花弁以外の花弁と萼片は除去している。 |

手前の側の距をもった上花弁を除去した状態

蜜の分泌組織は距の下側の肉厚の縁に沿って伸びていると思われる。 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

上萼片の膜に覆われた距の先端部

表面には多数の短毛が見られる。この中に1対の距が収まっている。 |

上萼片の膜を取り去った1対の上花弁の距の先端部

上花弁の距には毛がない。距の先端部には蜜があるはずである。 |

|

|

|

|

|

| |

(図鑑における表現例) |

|

| |

| 区分 |

萼片 |

花弁 |

| 上の1対 |

下の1対 |

最上部

(距あり) |

上の1対

(距・凹孔あり) |

下の1対

(蜜標)

(2深裂) |

| 中国植物誌 |

側萼片 |

下萼片 |

上萼片 |

花弁(上花弁) |

退化雄しべ(下花片) |

| 日本の帰化植物 |

- |

- |

最上部の萼片 |

上側の1対 |

下側の1対(退化雄しべ) |

| 植物の世界 |

- |

- |

- |

上側の1対 |

下側の1対 |

| 原色日本帰化植物図鑑 |

- |

- |

上側の1片、距のあるがく片 |

上側の2個(の花弁) |

下側の2個(の花弁) |

| 中国本草図録 |

- |

- |

後方の1萼片 |

上方の1対 |

下方の1対 |

| 中薬大辞典 |

- |

- |

後方の1枚の萼片 |

上方の1対 |

下方の1対 |

|

|

| |

|

|

| (5) |

子房の様子 |

|

| |

|

|

|

|

|

セリバヒエンソウの雌しべの様子

子房の表面には短毛が密生している。 |

セリバヒエンソウの子房内の胚珠の様子

さすがに胚珠の段階ではヒレが見られないが、受粉後には程なくヒレの形成が始まる。 |

|

|

|

|

|

| |

雌しべは通常3個あり、ときに4個みられた。子房の表面は短い毛におおわれていて、子房内の胚珠をのぞき見ると、4個が2列で納まっているのがふつうであった。 |

|

| |

|

|

| 2 |

セリバヒエンソウの袋果と種子の様子 |

|

| |

|

|

|

|

|

裂開間近の成熟果実

暗褐色の線の部分が裂開する。 果皮の膨らみから収まっている種子の数を外からおおよそ知ることができる。 |

種子を出したセリバヒエンソウの裂開果実

袋果が裂開しても種子を飛ばすことはないようであるが、原色日本帰化植物図鑑には本属では果実が熟せば裂けて種子をはじき飛ばすとある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

セリバヒエンソウの未成熟の種子

暗褐色となる前の白い種子もきれいである。 |

セリバヒエンソウの成熟種子

生育条件によるものか、個体差なのかは不明であるが、この写真のものはヒレに歪みが多い。 |

|

|

|

|

|

| |

セリバヒエンソウの袋果はスミレの蒴果で見られるような形態で裂開して種子を出す。スミレのようにピチッと種子を飛ばすことはなく、こぼれ落ちるといった印象である。また、成熟した果実は緑色のままである。次に種子についてであるが、先に胚珠の様子に関して触れたとおり、種子は4個が2列で収まっているのがふつうである。

セリバヒエンソウの袋果の種子数に関する記述は少ないが、原著が中国の図鑑(中国本草図録、中薬大辞典)で、袋果の種子粒を4個としているのは奇妙で、この表現の意図がわからない。

セリバヒエンソウの種子は形態が奇妙で、誰もが興味を持ってしまうようである。

この形態を適確に表現するのは難儀で、各図鑑とも苦労していて面白い。以前に種子の写真を撮った際に、何段もの表面のヒレについて、さて、渦巻状になっているのか、それとも単に幾重にもなっているのか、確信を持てないままになっていた。そこで、複数の図鑑を見ると、特に中国植物誌の説明はかなり具体的であった。 |

|

| |

|

|

| |

| 中国植物誌 |

種子は偏球形、直径2.2-2.5ミリ、上部は螺旋状に生長した横膜翅があり、下部には5条の同心の横膜翅がある。 |

| 日本の帰化植物 |

種子は偏球形で黒褐色、径2-2.5ミリ、巻き貝のようにらせん状のうねのような翼がある。 |

| 原色日本帰化植物図鑑 |

種子は黒褐色、巻き貝のようならせん形の階層があり、各階層に淡色のひれがある。 |

|

|

| |

|

|

| |

中国植物誌の上部と下部で横膜翅の構造が異なるとする記述は興味深く、改めてじっくり観察してみた。 |

|

| |

|

|

| |

|

セリバヒエンソウの種子の横膜翅の様子

比較的横膜翅の素性がよいものを選び、目を凝らして見ると、上部(写真左下)は螺旋状になっているようであり、下部(写真上)では何とか同心的なリング状になっているように見える。複数の種子を見ると、横膜翅は必ずしもキッチリ幾何学的な形態となっているものではなく、結構乱れがある。 |

|

|

| |

|

|

| 3 |

渡来と名前について |

|

| |

|

|

| |

(セリバヒエンソウの渡来)

セリバヒエンソウについては明治時代に中国から渡来したとされる説があるほか、日本では植物園など、限られたところでしか見ることができないことを考えると、かつて日本の研究者が中国東北部の植物の調査をしていたころ、日本にもたらされたものと思われる(植物の世界)とする記述も見る。要は、渡来の経緯の真相ははっきりしない。

(セリバヒエンソウの属名と種名)

中国では Consolida 属 を飛燕草属(飛燕は飛んでいるツバメ) と呼び、Delphinium 属 を翠雀属(翠雀は緑色のスズメ) と呼んでいるのに対し、日本では、前者を中国名と同じヒエンソウ属(飛燕草属)としている一方で、後者をデルフィニウム属(オオヒエンソウ属=大飛燕草属)と独自に呼んでいて、この属名と連動させてセリバヒエンソウ(芹葉飛燕草)の名を創作している。

ややこしいことに中国に大飞燕草(大飛燕草)の呼称は存在せず、飞燕草(飛燕草)は多様な品種が存在するヒエンソウ属(中国名はもちろん飛燕草属で凸脈飛燕草

Consolida rugulosa が自生している。 )の Consolida ajacis (L.) Schur を指していて、属名と種名に一貫性が確保されている。

日本におけるセリバヒエンソウの名は、想像するに別属の中国名の飛燕草の名を頂いて、これに葉の様子を表現した「セリバ(芹葉)」の名を冠した創作名と思われる。結果として、「ヒエンソウ」の語が、異なる2属に跨がってしまっている。大飛燕草の呼称は苦し紛れの造語であろう。 |

|

| |

|

|

| |

| 学名 |

中国 |

日本 |

メモ |

| Delphinium 属 |

翠雀属 |

デルフィニウム属(オオヒエンソウ属=大飛燕草属)

栽培種の総称としてデルフィニウムの名が一般的に使用される。 |

・日本での自生はない。

・中国には本属約113種、亜属約110種が分布。(中国植物誌) |

| Delphinium anthriscifolium |

還亮草 |

セリバヒエンソウ(芹葉飛燕草) |

中国原産で、日本には中国から渡来。逸出帰化。 |

| Delphinium anthriscifolium var. calleryi |

卵弁還亮草(変種) |

- |

- |

| Delphinium anthriscifolium var. majus |

大花還亮草(変種) |

- |

- |

| Consolida 属 |

飛燕草属 |

ヒエンソウ属(飛燕草属) |

南ヨーロッパ、アフリカ北部、西アジアに分布。 |

| Consolida ajacis |

飛燕草 |

ヒエンソウ(飛燕草)

チドリソウ(千鳥草)

ラークスパー(英名 larkspur より) |

南ヨーロッパ、南西アジア原産 |

| Consolida rugulosa |

凸脈飛燕草 |

- |

中国新疆、アフガニスタン、カザフスタン、キルギスタン、トルクメニスタン、アジア南西部 |

|

|

| |

|

|

| 4 |

セリバヒエンソウの図鑑情報の気づきの点 |

|

| |

|

|

| |

○草丈について

中国系の図鑑では国内の図鑑より草丈が大きな数字で表現されている。こうした中で意外や「日本の帰化植物」が最大80センチとしているのは、たぶん中国植物誌の最大データを単に丸めたものと思われ、国内ではセリバヒエンソウの草丈が80センチにも及ぶ例はないと思われる。

○総状花序の花数について

中国系の図鑑では2~15個とワンパターンとなっているが、国内の図鑑ではこれよりかなり少ないか中国情報を踏襲している。中国の自生種では花数が多いのか、真相は不明である。

○現在では、キンポウゲ科については一般に原始的な科と見なされている(ヘイウッド 花の大百科事典)との記述がある一方で、デルフィニウム属(オオヒエンソウ属)はキンポウゲ科の中にあって、進化の頂点を極めた植物群である(植物の世界)とする記述が見られる。訳がわからないが、進化に関する評価はヒトの勝手な思い込みなのかも知れない。 |

|

| |

|

|

| |

| 区分 |

草丈 |

花序 |

| 中国植物誌 |

(12-)30-78センチ |

総状花序に(1-)2-15花をつける |

| 日本の帰化植物 |

(15-)30-80センチ |

3-5花がまばらな総状花序につく |

| 植物の世界 |

30~60センチ |

総状花序に2~15個つく |

| 原色日本帰化植物図鑑 |

12-40センチ |

1枝に2~4(5)個ほどまばらにつく |

| 中国本草図録 |

30~70センチ |

2~15花からなる総状花序 |

| 中薬大辞典 |

30~70センチ |

総状花序に2~15個の花をつける |

|

|

| |

|

|

| 5 |

中国で認知されている薬効(全草) |

|

| |

|

|

| |

中薬大辞典:リウマチ痛、片麻痺、癰瘡癬癩を治す

中国本草図録:リウマチ痛、半身不随、かゆみ、できもの、ハンセン病などに用いる。 |

|

| |

|

|

| 6 |

メモ |

|

| |

|

|

| |

距を持った植物を観察したついでに、他の距を持った植物を思い浮かべ、さらに念のために調べてみると、多くの科の多数の植物の花で見られる構造であることを改めて認識することになる。つまり、花が受粉を達成するための戦略としては、距の構造はきわめて広範な多くの種がそれぞれにたどりついた実にオーソドックなスシステムであることがわかる。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|