|

|

|

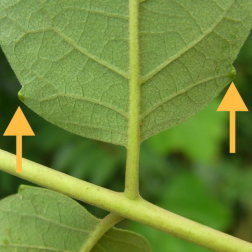

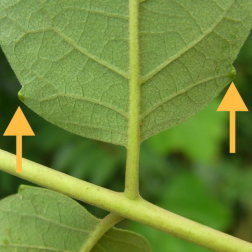

アカメガシワの花外蜜腺 1

葉身の基部に2個の蜜腺がある。

(7月下旬) |

アカメガシワの花外蜜腺 2

なかなかの集客力で、いずれの葉もお客さんで混雑していた。(7月中旬) |

ソクズの花外蜜腺

ソクズは花序内に黄色の単体の腺体(蜜腺体)をもつが、茎の分岐部にもある。(7月中旬)

★黄色の蜜腺体はこちらを参照 |

| |

|

|

|

|

|

ソメイヨシノの花外蜜腺 1

大きめの蜜腺が葉身の基部又は葉柄の上部に2つある。蜜が出ている。

(4月下旬) |

ソメイヨシノの花外蜜腺 2

お客さんが訪れていた。 (7月下旬) |

フユザクラの花外蜜腺

葉柄の上部に紅色の杯型の蜜腺が2つある。(5月上旬) |

| |

|

|

|

|

|

トウゴマの花外蜜腺

お客さんは見られなかった(7月中旬) |

ネムノキの花外蜜腺 1

葉柄基部にある蜜腺から蜜をたっぷり分泌している。(7月下旬) |

ネムノキの花外蜜腺 2

おいしそうな蜜が盛り上がっているのに、お客さんは全く見られなかった。

(7月下旬) |

| |

|

|

|

|

|

ニワウルシの花外蜜腺 1

小葉基部の鋸歯先端部の裏面に蜜腺が見られる。(9月中旬) |

ニワウルシの花外蜜腺 2

分泌量は多くない印象である。

(8月下旬) |

ニワウルシの花外蜜腺 3

お客さんはパラパラと見られる程度であった。(8月下旬) |

| |

|

|

|

|

|

カラスノエンドウの花外蜜腺 1

葉柄の基部にある托葉の暗褐色の部分が蜜腺。(4月中旬) |

カラスノエンドウの花外蜜腺 2

小さな器官であるが、蜜が盛り上がっている。(3月下旬) |

ニワトコの花外蜜腺

葉柄の基部に2個ずつ見られるが、お客さんは見ない。(3月上旬)

花の時期には完全にしぼんでいる。 |

| |

|

|

|

|

|

ナンキンハゼの花外蜜腺

蜜腺は葉身の基部に2つある。お客さんは見なかった。(6月中旬) |

イイギリの花外蜜腺

蜜腺は葉柄の先端と途中に2つずつある。お客さんは見なかった。

(7月上旬) |

イタドリの花外蜜腺

蜜腺は葉柄基部にあり、出っ張りはない。全体的にお客さんが多数見られ繁盛していた。(6月中旬) |

| |

|

|

|

|

<メモ>

アオギリの葉に花外蜜腺があるとしている図鑑等の記述は目にしない。これこそ余剰なショ糖の処理を目的とした現象であろうか。 |

アオギリの花外蜜腺?

植木鉢の実生アオギリの葉裏の中央脈の基部付近で見られたもので、間違いなく蜜であった。単に細胞の内圧調整で排出しているのかも知れないが、不明である。(7月上旬) |

アオギリの花外蜜腺?

街路樹の下の実生幼木の葉裏で、中央脈の基部付近にアリが取り付いているのを確認した。(7月中旬) |