ここで、伝統的な各地の団扇はどうなっているのか心配なので、ちょっと調べてみた。すると、最大の団扇の産地である丸亀は、随分前からポリ団扇の生産がほとんどを占めていることがわかった。また、たまに見かける竹製の団扇もやはり次第に中国に生産がシフトしていることがわかった。

|

| 1 |

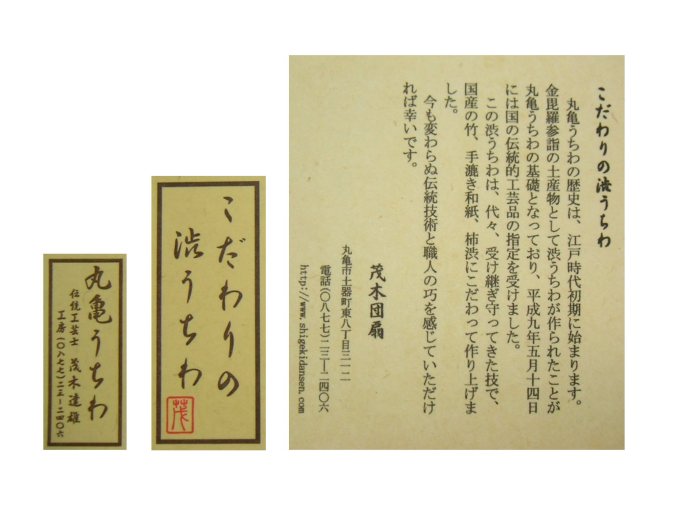

丸亀団扇(丸亀渋団扇)平成9年5月14日伝統的工芸品指定 |

|

・ |

香川県丸亀市 |

|

・ |

江戸時代、金比羅参りの土産物として渋団扇の製造が当時の金比羅大権現の別当によって奨励され、生駒藩が大和の大村藩から職人を招いたのが丸亀団扇の始まりとされる。 |

|

・ |

のちに竹骨と和紙の間に漁網を入れる工夫がされて耐久性が高まり、それが丸亀団扇の特色ともなった。また、当時のものは○に金の字が入っていた。 |

|

・ |

当初は丸柄が主体であったが、昭和に入ってから生産の効率性を求めて平柄に転換されたという。 |

|

・ |

材料は、竹は伊予(愛媛県)、紙は土佐(高知県)(後に愛媛県にシフト)、ノリは阿波(徳島県)からと、すべて近隣で調達できた。 |

|

・ |

竹は真竹(マダケ)と淡竹(ハチク)を使用。 |

|

・ |

国内の団扇の生産量のうち、約9割が丸亀製で、そのうちの約8割が昭和40年代に製造を開始したポリ団扇ということで、本来の竹の団扇の生産は少なくなっている。

|

|

| 2 |

京団扇 昭和52年10月14日伝統的工芸品指定 |

|

・ |

京都府京都市 |

|

・ |

歴史は南北朝時代にさかのぼり、和冦がもたらした朝鮮団扇が紀州から大和を経て、京都の貴族の別荘地であった深草に伝わったのが始まりとされる。 |

|

・ |

京団扇の特徴は、団扇面と把手が別に作られ、細骨を1本づつ放射線状に並べて、あとから柄を付けた「差し柄」の構造になっている点にある。 |

|

・ |

この挿し柄の構造が、京団扇のものとして定着したのは江戸時代以降のこととされる。 |

|

・ |

近年は、骨と地紙を張るところまで中国処理して、印刷のみという店も多いという。

|

|

| 3 |

房州団扇(江戸団扇) 平成15年3月17日伝統的工芸品指定(県の指定もあり) |

|

・ |

千葉県館山市、南房総市 |

|

・ |

関東で団扇作りが始まったのは江戸時代で、当時の房州は材料の竹の供給地であった。のちに、竹の加工を担った経験と東京から団扇問屋が移転してきたなかで形成されたもの。 |

|

・ |

丈夫な丸柄を特徴としている。竹は房州の女竹「大銘竹(だいみょうだけ)」が利用されてきた。 |

|

・ |

千葉館山の米澤屋商店では中国での生産も平行的に実施していて、日本橋の老舗「伊場仙」(注)には丁寧に作った国産品を卸し、宣伝用の製品には中国産を充てているという。 |

|

注 |

日本橋小舟町で扇子と団扇を扱う老舗「伊場仙」の名は、徳川家康と共に江戸に上がった商人、伊場屋勘左衛門の出身地が遠州伊場村(現在の浜松市伊場町)であったことによるとされる。

団扇は時期物であるため、この店はもちろん扇子を主として取り扱っている。団扇は丸柄の房州団扇が多く、浴衣地の大小の製品が多くあり、京うちはも扱っていた。8月の下旬に覗いてみたところ、なんと団扇が全製品半額となっていた。

|

|

| 4 |

|

奈良団扇(奈良池田含香堂) 奈良県指定伝統的工芸品 |

|

・ |

奈良時代に始まるとされる。 |

|

・ |

現在、伝統を継承するのは一軒のみとなっている。 |

|

・ |

特徴は精巧な透かし彫りがあること。 |

|

・ |

現在のものは骨は丸亀で製作したもので、和紙は愛媛産を使用。 |

|

■池田含香堂

奈良県奈良市角振町16

|

|

| 5 |

深草団扇(京都小丸屋住井) |

|

・ |

奈良団扇に倣いつつ、形はやや縦長の棗(なつめ)の実型。江戸時代に始まり、全国で広く利用されたが、明治末期に消滅し、これを復活したもの。 |

|

・ |

かたちは棗型(なつめがた)で、柄は京団扇の差し柄の方式と違って平柄で骨と柄が一体。 |

|

・ |

裏面は無地で、当時は自分で和歌を書くなどして利用されたという。 |

|

・ |

同店では、むしろ同様の仕様の「京丸団扇」の方が有名で、京の花街では、夏の挨拶としてこれに名を入れて配る風習が残っているという。 |

|

・ |

現在、材料の竹は徳島産で、骨の加工は丸亀の職人に依頼し、地紙は滋賀県産という。 |

|

・ |

京団扇とは異なるが、これもまとめて京団扇と呼ぶこともある。 |

|

■小丸屋住井

京都市左京区岡崎円勝寺町91-54

|

|

| 6 |

都団扇(みやこうちわ) |

|

・ |

江戸時代に京都の職人が江戸に伝えたとされる。 |

|

・ |

現在に伝えるは一人のみという。 |

|

・ |

扇の部分に柄を差して作る「京団扇」の伝統に依っており、かたちは円形、方形、卵形など自在である。柄が横に流れたような形は「千鳥形」といい、製品の主体となっている。 |

|

■埼玉県越谷市南町1-22-23 加藤照邦(先祖は都内)

|

|

| 7 |

来民渋団扇(来民白渋団扇)(熊本県山鹿市栗川商店)熊本県伝統工芸認証品 |

|

・ |

熊本県県北部の山鹿市の東部、鹿本町来民(かもとまちくたみ)で作られる。 |

|

・ |

現在、伝統を継承するのは一軒のみ。(四代目栗川亮一氏) |

|

・ |

慶長5年(1,600年)、四国丸亀の旅僧が一宿の謝礼として団扇の製法を伝えたことに始まるとされる。 |

|

・ |

当地が楮(こうぞ)の産地で竹材にも恵まれていたなかで、藩主細川候が渋団扇の製造を奨励し、この地の産業に育ったという。 |

|

・ |

丈夫で長持ちするのが特徴で、網入りの鉄分を含む柿渋を塗った網渋団扇は赤色で強度に優れ、商売用に用いられるという。 |

|

■(有)栗川商店

熊本県山鹿市鹿本町来民1648 |

|

| 8 |

岐阜団扇 |

|

・ |

現在、岐阜市内での専業は住井富次郎商店1軒のみ。 |

|

・ |

明治時代中ごろに京都の深草からのれん分けして岐阜に移り住んだ職人によって始められ、長良川鵜飼い観光客用の土産品とされた。 |

|

・ |

長い歴史をもつ岐阜提灯、岐阜和傘に比べると知名度は高くないが、いずれも和紙と竹材を調達しやすい環境で成立したもの。 |

|

・ |

現在は、骨は丸亀、京都、千葉方面より仕入れ、貼立仕上げを行っている。 |

|

・ |

漆団扇(現在はカシュー塗り)、水団扇(雁皮紙貼りでニスを塗って透けた仕上げとするもの)、渋団扇(刷毛目を残して渋を塗るのが特徴で、かつては火起こしに使われたもの)の3種類が知られている。 |

|

■住井冨次郎商店

岐阜県岐阜市湊町46番地

|

|

|

|

|

|

|

|