|

| �Q�l���� |

|

| �y�H�Y�z |

�؍ނ̍H�Y�I���p |

| �y���M�j�z |

���{���M�j |

| �y���M�ފT���z |

���M�ފT���i�������M���ؗL����Ёj�i���M�j�f�ځj |

| �y���ԕz |

���M���͉��M���̐����Ǝ��Ԓ������i���M�j�f�ځj |

| �y�y�������z |

�u���{���M�j�v�f�ڕ� |

| �y�V�R�f�ށz |

�V�R�f�ނ̐������� |

|

|

�@ |

|

|

|

| �@�@�@�@�k�����M�̔̔��R�[�i�[ |

�@�@�P�Q�F�̐F���M�������ŃZ�b�g����@�B |

|

|

|

|

�@�k�����M�̍H�ꌩ�w�͎��O�ɗ\���v���A�����͑�l�P�l�S�O�O�~�ł���B�r�f�I�A�H�ꌩ�w�A�W���i�����̂ق��A��]�ɂ�肨�����S�y�̌�������B�����ɂ͋L�O�i��i���M�f�ނł���C���Z���X�V�[�_���̐������j�������Ă���B���Џ��i���������i�i���̂Ƃ��͔��z�I�j�Ŕ̔����Ă���ق��A���M�̂��ݎ��̉��o������B

�@�Ȃ��A�O�H���M�Ɏ����ƊE�Q�ʂ̑��A�g���{���M�i�H��F���m���V��s�j�ł��A�w�Z�P�ʂ̍H�ꌩ�w������Ă��邻���ł���B |

|

|

|

|

| �P |

�@���݂̉��M�p�� |

|

|

|

�@���݁A�����Ŏg�p����Ă��鉔�M���̗p�ށi����j�́A���̂قƂ�ǂ��č��J���t�H���j�A�A�I���S���Y���q�m�L�� Libocedrus ���i���{�P�h���X���j�iCalocedrus ���i�J���P�h���X���j�A�V���E�i���{�N���A�I�j�q�o���Ƃ��j���C���Z���X�V�[�_�i�C���Z���X�V�[�_�[�A�I�j�q�o�Ƃ��BIncense-Cedar�@Libocedrus decurrens�^Calocedrus decurrens�j�����p����Ă���B�N�����m�銵��e���F���̂���؍ނł���B |

|

|

|

|

|

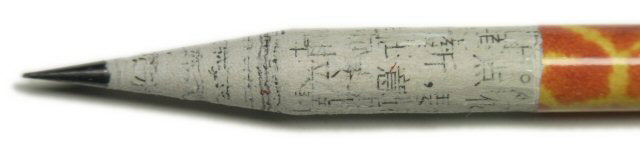

�@�@�@�C���Z���X�V�[�_�̗t �i�k�����M�j

�@���k�����M�������

�@ �@�����s������l�� 1-23-11�i�c�ƍH��j

|

�@�@�@�@�@�@�@�����A�b�v�ʐ^

�@�ԈႢ�Ȃ��q�m�L�Ȃ̗t�ł��邱�Ƃ��킩��B |

|

|

|

�@�C���Z���X�V�[�_�̗�i�N�֔Ձj�ł���B

�@�W���i�́A�U�O�Z���`��̑����ł������B�{��ł͏��U��̕��ł���B

�@�č��ł͏ꏊ�ɂ���ăC���Z���X�V�[�_�̎��̑傫���̍����傫���A�R�[�X�g�R����J���t�H���j�A�암�ł́A�傫�Ȗ͈�ʂɎ����͂P�W�`�Q�S���[�g���A�������a�łX�O�`�P�Q�O�Z���`�ł���B�V�G���l�o�_�ł́A�����Ύ����S�U���[�g���A�������a�Q�P�O�Z���`�قǂɂȂ�A�L�^�Ƃ��Ă̍ő�͋������a�R�V�T�Z���`�ł���B�I���S���암�ł͎����U�X���[�g���̕�����B�y�t�r�c�`�z

�i�k�����M�@�����y���V�����{�W���i�j |

|

|

|

|

|

�@���M�̎������邽�߂̃C���Z���X�V�[�_�̔ނŁA�X���b�g�ƌĂ�ł���B

�@�f�n�͉����F�ł��邪�A�X���b�g�͐Ԃ����F����Ă����B���ė��p���ꂽ�G���s�c�r���N�V���ɐԖ������������Ƃ���A�����͂��č����������o���Ă���͗l�ł���B�i�k�����M�j |

|

|

|

|

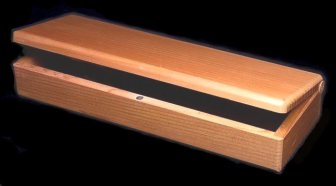

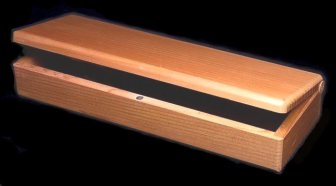

| �@�k�����M�̐��i�̔��R�[�i�[�Ŕ̔����Ă����C���Z���X�V�[�_���̃y���P�[�X�ł���B |

�@���w�҂ɑ���L�O�i�Ƃ��Ĕz�z����Ă���A�C���Z���X�V�[�_���̐������ł���B |

|

|

|

|

�@��Ɍf�����C���Z���X�V�[�_�̔��i�X���b�g pencil slats�j���Q����\�荇�킹�Ăʼn��M���X�{���������B�����̉��M������Ƃ͑�����č��̃J���t�H���j�A�B�ɏ��݂����Ƃ����������ʼn��H�E�������ċ������邱�̔����i�Ɉˑ����Ă���B���i�ɂ̓��b�N�X�Ɛ����̃G�}���W������������������Ă��āA�ނ�Ԃ����F���A���H���̋@�B���H���̌���Ɛ��i�̍��₷�������߂Ă���B

�@����C�O����A�������ቿ�i�i�̓C���Z���X�V�[�_�ɂ͂�������Ă��Ȃ��悤�ł���B�o�X�E�b�h�i�����Y�̃V�i�m�L�ށj�A�|�v���i�����ق��j�A�W�F���g���i�C���h�l�V�A�j�̖���ڂɂ���B

�@�܂��A���i�Ƃ��Ă̊��z����Ƃ��邽�߁A���F�Ȃ��̃��T�C�N���؍ނ̐��i�i�~�����}�[���j�A�F�ؐX�т̖؍ނʂȂ��`�b�v�����ĉ��o���`�������i�i�h�C�c�E�X�e�b�h���[�А��j��������ق��A�V�����Őc�������グ�����i�A��؍ތn�̍Đ��v���X�e�B�b�N�̐��i�i�������j�܂Ō�������B |

|

|

|

|

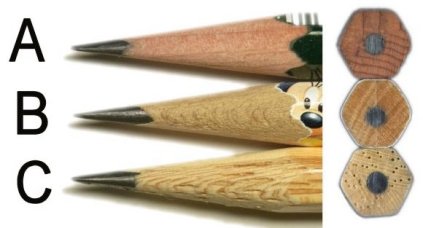

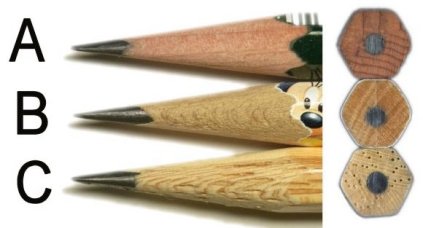

| �`�F |

���Y�̃C���Z���X�V�[�_���̕��ʂ̉��M�B�N�ւ��炻��Ƃ͂�����킩��B

|

| �a�F |

�����Y�̔�C���Z���X�V�[�_���̉��M�B�ސF�̓o�X�E�b�h�ƌ�����胂�N�����Ȃ̃z�I�m�L���̐F�����ł���B

|

| �b�F |

�~�����}�[�Y�̔�C���Z���X�V�[�_���̉��M�B�����W�F���g���ł��낤�B�傫�ȓ��ǂ��ڗ����A�S���x��͂Ȃ��B |

|

|

|

|

|

|

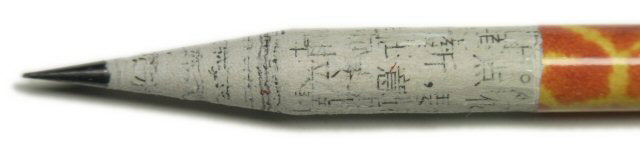

�@��ɐG�ꂽ�X�e�b�h���[�̐��i�ł���B �E�H�y�b�N�XWOPEX �̖��̂ŁA�����ł��̔�����Ă���B�،��ʂɓ\�荇�킹�̐����Ȃ��B�_�炩���\�ʎ����͂����߂ł���B�؎������d���B |

|

| |

|

|

�@���M�Ƃ����ÓT�I�Ȑ��i�ŁA�`�Ԃ����̂܂܂ɂ��ď]���Ƃ͑S���قȂ�Z�p�����Ă��邱�Ǝ��̂ɋ����Ƌ�����������B���[�J�[�̐����ł́u�c�A���A�h�����̂��ꂼ��̍ޗ����`�b�v��ɉ��H���A�ŐV�̋@�B�ōׂ��_��ɉ����o�����ɐ��^���܂��B�v�Ƃ���B�F�ؐX�т̖؍ނƔp�ނ��g�p���Ă��āA���ɔz�����Ă���Ƃ����̂��E���ŁA����ɕM�L�������Q�{�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�A�\�ʎ����̃\�t�g�ȃ^�b�`���o�q���Ă���B�����ł͉����ɒ��ڂ��Ă���̂��킩��Ȃ����A�Q�O�P�O�N�x�O�b�h�f�U�C���܂���܂��Ă���B

�@���ނ����d�߂ŁA�؎��n�̈�ۂ͂Ȃ��A�������Ɍ�����B�|�P�b�g�^�C�v�̉��M����ŁA����R���傫�����̂̍��ɂ͎x��͂Ȃ��B�������A���^�̉��M���ł͒�R���傫���A���������ꂢ�ɍ��Ȃ��_�͍�����̂ł���B����ł̎d�オ��ʂ́A�����ɗR��������̂Ǝv���邪�A�ʐ^�̂Ƃ�������قǃc���c���ɂȂ�B�Z�p�I�ɂ͔��ɋ����[�����A�]�����i�ɑ��ėL�����������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�Ȃ�����Ȃ��̂��J�������̂��������ɂ����B |

|

|

| |

|

�@���ɗD�������Ƃ𐄂��i�߂�Ƃ���Ȑ��i�����܂�Ă���B�č��̃G�R����u�����h���I�[�{�� O'BON ���V�������M�ł���B���������ŌÐV���������Ƃ��Đ��Y����Ă���B

�@������͑��^�̉��M���i��i�j�ł��|�P�b�g�^�C�v�̉��M���i���i�j�ł����Ȃ�����B�������A���ʂ͂킸���ɖщH�����A���T�N�T�N�������͓����Ȃ����A�ʔ������i�ł���B

|

|

| |

|

| |

�@��̎ʐ^�́A�h���ʂ𔖂���藎�Ƃ��Ă݂����̂ŁA���������̐V���̊��������ꂽ�B��������Ă킩��Ƃ���A�\���I�ɂ͐c��V�����Ŋ����グ�����̂ƂȂ��Ă���B������Ԃ̂����肻���Ȑ��i�ł���B |

| |

|

| |

|

| �Q |

�@�����̉��M�p�ނ̕ϑJ |

|

|

|

�@���{�����ł̉��M�̍H�Ɛ��Y�̊J�n�͖��������Ƃ���A�����A������Ă������Ă̐��i�ɕ킢�A�č��Y���G���s�c�r���N�V���iEastern Redcedar �CJuniperus virginiana�j�y�ы߉��r���N�V���ނ�A���E�g�p����ƂƂ��ɁA��։\�ȍ��Y�ނƂ��ē����̍��Y�r���N�V���i�C�u�L�j���C�`�C�A�z�I�m�L�A�J�c�����g�p�������Ƃ�����45�N���́u�؍ނ̍H�Y�I���p�v�ɋL�^����Ă���B |

| |

|

| |

|

�@�ʐ^�͂�������G���s�c�r���N�V���B

�@�����͗Y�Ԃ��������́B

�@�i���Ύs �X�ё����������A�͎��j |

| �G���s�c�r���N�V���̗t |

|

| |

|

|

|

| �G���s�c�r���N�V���̗t�� |

�G���s�c�r���N�V���̎��� |

|

| |

|

|

�@ �܂��A�G���s�c�p�ނƂ������}�n���m�L�A�V�i�m�L�A�q�m�L���g�p���ꂽ���v������B�u���{���M�j�v�ł́A�����̂ق��A�q���R�}�c�A�V���J�o�A�A�J�}�c�A�X�M�A�T�����A�R�E���}�L�A�l�Y�R�A�n�N���E�i���F���k �h���m�L�j���f���Ă���ق��A��m�ނƂ����r�m�A���i���FBinuang(�t�B���s����)���H�j�A�A�K�`�X�A�g���i���FThomu(���I�X��)�������x(Molave �t�B���s����)���H�j�A�W�����g���i���F�W�F���g��(Jelutong �C���h�l�V�A��)�ł��낤�j���A��p�ނƂ����A�T���iAsam(�T�o���j���}���S(Mango)���H�j�A�^�C�����q�m�L�A�x�j�q���f���Ă���B�����̎���ʂ̋L�^����Ă���R�����g�̎�������A�ȉ��̂Ƃ���ł���B |

| |

|

|

| ��r���N�V�� |

|

�ؗ����ʒ��œ�炩���r���Ȃ��B�y�H�Y�z |

|

| ���{�r���N�V�� |

| �E |

�ǖ͕č��r���N�V���ɗ��Ȃ��B�y�H�Y�z |

| �E |

���ʂɐ������B�ޒW�g�ŏ_�炩���ɂ߂ēK�ނł����炪�A�����Ɏg�p���ꂽ�݂̂Ō͊������B���肪�����B�y���M�ފT���z |

|

| �C�`�C |

| �E |

�ؗ��r���r���N�V�����ގ��������B�y�H�Y�z�@�i���j���̕]���ɂ͋^�₪����B |

| �E |

�@��ނ͖k�C�����ʁA�炿���x���ނ��k���ł����āA�W�ԐF�A�e�͂����荑�Y���M�Ƃ��čŏ�ł������B�C�`�C�������Ƃ��鉔�M���؍H���͑吳�������珺�a���N�Ɋ|���Ď����̖L���Ȗk�C���̎Η��n��ɐ��Ԃ͂Ƃ��鉔�M���H�ꂪ�P�T�H�ꑀ�Ƃ��J�n�����B���a�W�N�ɂ͉��M����Ƃ��L�扻���A�Η����S�ɓ�����~�R�O�H�ꂪ���Ƃ����B�y�y�������z |

|

�z�I�m�L

�J�c�� |

| �E |

�@�ɂ߂ėŁA�{�����M�ɂ���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�䂪���ł�������M�ɗ��p������̂�����̂́A�p�ނ̌��R�Ɖ��M�H�Ƃ��c�t�Ŏ��p�҂̗v�����x�����Ⴂ���Ƃɂ��B�J�c���̓z�I�m�L���������ł���B�y�H�Y�z

�i���j�����܂ʼn��M���Ƃ��Ă̕��S���M�҂̕]���ł���B |

| �E |

�@�z�I�m�L�y�J�c���𑴘ԁi���̂܂܁j���M�ƂȂ��Ƃ��͎g�p�̍ۍ��Ċ��炩�Ȃ炸�e���ƂȂ���p�ɓK�����̂ɔV��S���ɓ��ꓤ�����邪�@����]���A���Ă����ޔV���u�Ă��v�Ə̂��Ă��ƂȂ��͍����̖݂̂ɂ��ăr���N�V���͏Ă����ƂȂ��y�H�Y�z |

|

| ���}�n���m�L |

| �E |

�@�ʏ�Ǝ҂̓n���Ə̂��ăV�i�ƂƂ��ɍł������g�p�����B�ގ��͏_�炩���e�ł����āA�C�`�C�A�q���R�}�c�ɗ�邪�A���ɗ��p�̓r���Ȃ��A���M�ނƂ��Đ�p����A���ɐ��F���ł��čD�K�ł������B�y���M�ފT���z |

| �E |

�@���a�̂͂��ߍ��A�R�[�����̎В����ɓ��Y�̃n���ɏo��A����ɋ��n�p�̔n�����w�ɖk�C���̓����֍s�����Ƃ��Ɉɓ����ǎ��̃n�����m�F���āA������g�p���邱�ƂɂȂ����B�y���M�j�z |

|

| �V�i�m�L |

|

�@�ނ͔��F�_��ł����Đ��F�ɓK���A�}�b�`�̎��A�o�A�x�j���A�R�p�ނƓK�p�͈͂��L���A�̎Z�㉔�M���ɂ͍����ł��������A�풆�A���ނ̌����̂��߁A�g�p�����債���B�y���M�ފT���z |

|

| �q�m�L |

|

�@�����̊�Ƃ��q�m�L�̊Ԕ��ނ��g�p�������A���������A�����ĊJ���ꂽ�C���Z���X�V�[�_�[�ɐ�ւ��Đ��������B�y���ԕA�V�R�f�ށz |

|

|

|

�@ |

|

|

�@�k�����M�̐����p�l���̕����ɍ��̏����Ȏʐ^���������B������͎��̂Ƃ���ł���B

�@�u�k�����M�̗��j�͖k�C���J��Ɏn�܂�B�ԓc���Ƃ��Ė����R�O�N�T���k�C���ɈڏZ�A�̖L�x���ɖڂ�t���A�����S�Q�N���J�؍ނ��J�ƁB���M�p�������������n�ł̔̔��Ƃ��ẮA��ꍆ��Ƃ������B�v

�@�����̓G���s�c�p�ނƂ��ē����n���̃C�`�C����ʂɔ��̂��ꂽ�Ƃ����B���̑�a�̎�����C�ɂȂ邪�A��a�ł͂����ƂȂ�A��͂�C�`�C�ł��낤���B |

|

|

|

|

�@�G���s�c�r���N�V�������݂̃C���Z���X�V�[�_�ɓ]�������͕̂č����ł��L���Ȏ��������߂����ʂł���B���ẴG���s�c�r���N�V���́A�o�ϓI�ɂ͏d�v������Ă��炸�A�V�[�_�[�E�b�h�I�C�����̎�ł���ق��A�쐶������y��̕ی�̋@�\�ŔF�m����Ă���B�i�t�r�c�`�j�B

�@���M�ނ̗v���͒N���l���Ă����炩�ŁA�K�x�ɓ�炩���č��₷���A�ł��邾���ؗ����ʒ��ŋώ��ł����āA����������I�Ɉ������B�ł����悢�B���̎��_�ʼn��߂Ē����i�ȏ�̑�@���߂Ă���C���Z���X�V�[�_���������Ă݂�ƁA�܂��F�͗ǂ��i������F���Ă��邪�j�B������ǂ��B���ʂ����ꂢ�ŁA���Ƀi�C�t�ō��Ύd�オ��ʂɉ���������قǂł���B���ɑ��l�ȑf�ނ����p����Ă��āA���̒��ŏ��i�Ƃ��Ă̍��ʉ���}��̂ł���A���̑f�ނ̗D�ʐ��������ł��Ȃ����Ȃ����A�z���������ӓ|�Ő��ڂ��Ă������Ƃɂ��Ă͂�◝�����ɂ����B���i�̗v�f���܂߂Đ�ΓI�ȗD�ʐ�������Ƃ��v���Ȃ��̂ł���B

�@�ނ���A�W�A�̒ቿ�i�̐��i���L�ѐL�тƎ��p�I���_�ő��l�ȑf�ނ��̗p���Ă��邱�Ƃ�A�G�R��O�ʂɔp�ނ����p���Ă��鐻�i������ƁA���i���܂荇���̂ł���q�m�L�Ԕ��ނ̏W���ނ͍ގ����K�����Ă��邵�A����ɑ������V�t�g�o���Ȃ����̂��Ƃ����v������������B���̎�����܂�Ɍ��邱�Ƃ͂��邪�A�����܂ʼn��o�p�����ŁA��ʐ������������i�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����ȗ��A�A���i�̖͕�Ɏn�܂������M�����n���i�ł���A�Â�����̎d�l�E���l�ρi�O���[�h�j�Ɏ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv����B���������A���M�ނƂ��č��Y�ނ��قƂ�ǎg�p����Ă��Ȃ��͔̂��Ɏc�O�Ȃ��Ƃł���B

�@�f�ށE���i�Ɋւ��Ă͂�����ۓI�ȋ����ɎN����錻��������A���͕č��̃C���Z���X�V�[�_�̃X���b�g�����������Ђ́A�č����Œ������̃o�X�E�b�h�̉��M���s��̉ߔ����߂�Ɏ����������ɑΉ����A���ɒ��������Œ����Y�o�X�E�b�h�̃X���b�g���������Ă���Ƃ����B�܂��A���������ɂ͂Q�O�O�����M�H�ꂪ�������Ă��āA�S�~�V���b�v�ɂ͂����H��̂P�_�[�X�S�~�̉��M�����ʂɌ�����B�Ȃ��Ȃ������������ł͂���B |

|

|

|

���Q�l�P�F�G���s�c�r���N�V���@Juniperus virginiana �� |

| |

|

|

�@�G���s�c�r���N�V���i�C�[�X�^�����b�h�V�[�_ Eastern Redcedar�j�̓q�m�L�ȃr���N�V�����̍��ł���B�ȉ��͂t�r�c�`�̏��ł���B |

|

| �@�C�[�X�^�����b�h�V�[�_�����b�h�W���j�p�[�iRed juniper�j�����T�r���isavin�j�Ƃ��ĂԁA�č��̓������̗l�X�Ȓn��Ɏ�������j�t���ł���B�C�[�X�^�����b�h�V�[�_�͈�ʂɏd�v�Ȍo�ϓI�ȉ��l�̂������Ƃ͌��Ȃ���Ă��Ȃ����A���̎��̔������A�ނ̑ϋv���Ɖ��H���̗ǂ����獂���]������Ă�����̂́A��ʓI�ɏd�v�Ȍo�ω��l�̂������Ƃ͌��Ȃ���Ă��Ȃ��B���̎��̖{���E�ސς͂قƂ�ǂ̕��z��ő������Ă���B���̎����V�[�_�[�E�b�h�I�C���⑽���̖쐶�����̉a�i��q�j��Z�݂�����Ă���ق��A�Ǝ�ȓy��̕ی�A���ɂ��Ȃ��Ă���B |

|

|

|

|

���Q�l�Q�F�C���Z���X�V�[�_�i�I�j�q�o�j Libocedrus decurrens �� |

| |

|

|

�@�C���Z���X�V�[�_�iIncense-cedar�j�́u�C���Z���X�V�[�_�[�v�A�u�C���Z���X�V�_�[�v�ƕ\�L����邱�Ƃ����邪�A�p��̔����Ƃ��Ắu�C���Z���X�V�[�_�v���߂��B�ȉ��͂t�r�c�`�̏��ł���B |

|

�@�C���Z���X�V�[�_�́A�č����Y�̃q�m�L�� Libocedrus ���i���{�P�h���X���j�̂�����̎�ł���B��ʂɉċG�Ɋ�������n��̐��Ζʂɐ��炷��B�����������A������萬������B�㎿�̍ނ́A�قƂ�ǂ����M��O�Ǎނ̐����Ɍ������Ă���B

�@�C���Z���X�V�[�_�[�̐S�ނ́A���̍ۂ������ϋv���ƕ����ɑ����R���ɂ��A���C�̂���ꏊ�ł̃C�N�X�e���A�p�ނƂ��Ă͗��z�I�Ȃ��̂Ƃ���Ă���B���̍ނ͕~�y��A���g�A����≻�ϗ����̉��n�A�����p�x���`�A��A�Y�A�i�q�ȂǂƂ��āA�قƂ�ǎ���|���Ȃ��Ă�����������B�C���Z���X�V�[�_�[�͂܂��A���̑ϋv���ɉ����āA���@���萫������ƂƂ��ɓh���ێ������ǍD�ł��邱�Ƃ���A�O�ǍނƂ��Ă��L�����p����Ă���B

�@�L���ȐF�����A���ꂢ�Ȑ߁A���̖F���ɂ��A���̍ނ͓����ނ�؍H�ޗ��Ƃ��Ĉ�ʓI�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B

�@�C���Z���X�V�[�_�[�́A��炩���A���₷���A�ؗ����ʒ��ł��邽�߁A���M�p�ނƂ��Ă͗��z�I�ł���B�����̍����i���̍ނ����̗p�r�ɋ�����Ă���B

�@�C���Z���X�V�[�_�[�́A���̕��z��₻��ȊO�̒n��ōL���ӏ��Ƃ��ĐA�͂���Ă���B |

|

|

|

|

���Q�l�R�F���H�H���� |

| |

|

|

|

|

| �@�@�@�����H���̌����p�l���i�k�����M�W���i�j |

�@�@�@�����r���̃T���v���i�k�����M�W���i�j |

|

|

|

|

�@�ȉ��AIncense Cedar Institute �� �ɂ��B |

|

|

�@�y���ď�v�ȃV�[�_���M�́A�Đ��\�Ȏ����|�J���t�H���j�A�B��I���S���B�̖Ȗ��ɊǗ��o�c����Ă��鎝���\�ȐX�т���Y�o����鏃���̃C���Z���X�V�[�_���琶�Y�����B

|

| �@ |

�@�C���Z���X�V�[�_�̊ۑ����y���V���X�g�b�N�ipencil stock �Cpencil squares �Ƃ��B�j�ƌĂ��R�~�R�C���`�̊p�ނɐ��ނ����B�y���V���X�g�b�N�͂���ɐ��@���萫���m�ۂ��邽�߁A�l�H������������u���b�N�iblock�j�i���F���M�̎d�オ�蒷����菭�������T�C�Y�B�j�ɃJ�b�g�����B

|

| �A |

�@�y���V���u���b�N�ipencil block�j�́A�d�オ�������M�̌��݂̂P�^�Q�̌������X���b�g�islats�j�ɋ��҂������B�^���O�X�e���`�b�v�̋������g�����ƂŁA���e�덷�v���X�}�C�i�X0.0003�C���`�̐��������m�ۂ��Ă���B

���F�ۋ��ɂ�郍�X���ŏ����ɂ��邽�߁A���ɔ����n���g�p����Ă��āA�^���f��������������͗l�B

|

| �B |

�@�y���V���X���b�g�ipencil slats�j�͓Ő��̂Ȃ����b�N�X�Ɛ����̃G�}���W�������������������B���̍������ɂ���āA�V�[�_���M�̐F�����������ƂƂ��ɍ��₷���Ȃ�B

|

| �C |

�@���F���ꂽ�X���b�g�́A�c�����܂�悤�ɋ@�B�ōa������B

|

| �D |

�@���M�̐c���S�y���O���t�@�C�g�i�����j�̍������������ŏĂ��グ�āA����ɏ����������シ�邽�ߖ������ݍ��܂��Ă���B�c�͉����̃X���b�g�̍a�ɔ[�߂���B�C���Z���X�V�[�_�̋����ƈ��萫�ɂ���āA�c���܂��̂�h���ł���B

���F�u�����v�͌���������₷�����ł��邪�A���ɂ͖����i�����j�ł���B�c�̍d���̓O���t�@�C�g�̔䗦�������قǏ_�炩���i�Z���j�Ȃ�B

|

| �E |

�@�a������������P���̃X���b�g��c�����܂�����̃X���b�g�̏�ɐڒ����āA�T���h�C�b�`�Ƃ���B�ڒ����ꂽ���ꂼ��̃T���h�C�b�`�́A�ڒ��܂���������܂Ő����N�����v�ŋ������߂�B

|

| �F |

�@�����̍��@�B���X���b�g�̃T���h�C�b�`���P�{1�{�̉��M�ɍ��d�グ��B

|

| �G |

�@�X�̉��M�͕\�ʂ����炩�ɂȂ�悤���������B��������������C�d�グ�i�K�ƂȂ�B

|

| �H |

�@�Ő��̂Ȃ��h��������i�S�`�P�O��j�{����顊�����ɐ�����Ж�����̖ʂɃX�^���v�����B�[��葵���A�����S�����̏ꍇ�͕ʓr�H���ցB |

|

|

|

|

���Q�l�S�F�����ł̎�v�o���i�u���{���M�j�F����4.6.20 �����s���M���H�Ƌ����g���v���j�� |

|

| �E |

�@���M�̗A���͖�������Ɏn�܂�B |

| �E |

�@���I�푈�܂ł͗A���i�D���̎��オ�����A�吳���ߍ��܂ł̊Ԃɍ��Y�̐��Y�ʂ������B |

| �E |

�@���͗A���i�ƍ��Y�p�B |

| �E |

�@�吳�R�N�����A�o�J�n�B |

| �E |

�@��ꎟ���ɂ�郈�[���b�p�̐헐���@�ɗA�o���g��i�i���͗ŁA���̗��[�ɂ����c����ꂽ�e���ȁu�L�Z�����M�v�܂œo�ꂵ�A����ɂ͐�i���s�ꂩ��ߏo����錴���ɂȂ����B�@ |

| �E |

�@�����푈�Ɏn�܂�푈���͗A�����ւ���ꍑ�Y�i�݂̂̎������������B |

| �E |

�@���̋����͎�Ƃ��Ėk�C���ނɈˑ��B |

| �E |

�@�s��Ŋe�Y�Ƃ���ŏ�ԂƂȂ������A���a�R�O�N���ɂ͋ƊE�͐�O�̃s�[�N���z�����B |

| �E |

�@���̓C���Z���X�V�[�_�[�̗A�����ĊJ����A�k�C���ނƕ����������A�A���ނ͍����i�ɁA�����ނ͗����i�ɗ��p���ꂽ�B |

| �E |

�@���a�R�V�`�T�S�N�����̐��Y�ʂ̃s�[�N�ŁA�Ȍ㎟��Ɍ������č����Ɏ���B |

�@ |

|

|

|

���Q�l�T�F���M�H�ꃊ�X�g��

|

|

�@���{���M�H�Ƌ����g���̑g��������ł́A���M���i�����ƁA���M���H�ƁA�����ƁA���̑��̋Ǝ�S�R�R�Ђ�����ł���B�i�S��Ƃ��J�o�[����Ă�����̂ł͂Ȃ��B�j

|

|

�y���{���M�H�Ƌ����g���E�g��������z |

|

|

�@�@�@�@��� |

�@�@�@�Ǝ� |

�@�@�@�@�@�@�@�@���ݒn�� |

| �P |

�A�C�{�[�����M�@������� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�r���r��T�|�R�U�|�X

���a22�N8���n�Ɓ@���a�R�Q�N�P���ݗ�

http://www.eyeball.co.jp/ |

| �Q |

�L����Ё@�s�쉔�M���쏊 |

���M���H�� |

�����s�r��撬��6����1-10

�吳�S�N�s��O���Y�n�� |

| �R |

���Ƃ����M�ӏ��@������� |

���M���H�� |

�����s ������ �����P���ڂX�|�U |

| �S |

�L����Ё@�E�G���r�[���M |

���M���i������ |

��ʌ� �g��s �����W�Q�S�|�P

�吳�S�N�J����d�n�� |

| �T |

�L����Ё@�F��R���M |

���M���H�� |

�����s ������ ���l�P���ڂP�R�|�Q�W |

| �U |

�~�쉔�M�؍H�� |

���M���H�� |

��錧�y�Y�s���T���ڂS�P�P�Q |

| �V |

�L����Ё@���H�Ə� |

���M���H�� |

|

| �W |

�I���G���^���Y�Ɓ@������� |

���E�F������ |

�R�����b�{�s���V����180�Ԓn�@1953�N3���i���a28�N�j�ݗ�

http://www.oriental-ind.co.jp |

| �X |

������Ё@���q���M���쏊 |

���M���H�� |

�����s�r��撬��6-6-11

���a22�N���q�����Y�n��

���a28�N12��29���ݗ�

http://www.kaneko-pencil.co.jp/index.html�@ |

| 10 |

�k�����M�@������� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s������l�� 1-23-11 �@

���a26�N1��29���ݗ�

http://www.kitaboshi.co.jp/

(��)���v�I�ɂ́A�O�H���M�̌Z��ł���B |

| 11 |

�L�������M�@������� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�r��搼���v3����5�Ԓn5��

�吳�T�N�P���n�Ɓ@���a�Q�Q�N�W���ݗ�

http://www.kirin-pencil.co.jp |

| 12 |

������Ё@�L���������M���쏊 |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�r��撬��3����19��20���@

�n�� ���a14�N3���n�ƁA���a24�N�n��

http://www.camel-pencil.co.jp/ |

| 13 |

���L�F���M�c�@������� |

�F������ |

�����s�n�c��n�c�R���ڂP�|�R |

| 14 |

������Ё@�T�J���g |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�䓌���3-25-9�@

���a25�N1���n�Ɓ@���a33�N10���ݗ�

http://www.sakamoto-co-ltd.jp |

| 15 |

�O�D���M�@������� |

���M���H�� |

��ʌ��������s�挴�R3-4-13 |

| 16 |

������Ё@�O�b���M |

���M���H�� |

�����s������l�T���ڂP�U�|�T |

| 17 |

�L����Ё@�艔�M���쏊 |

���M���H�� |

�����s�r��撬���V���ڂP�T�|�Q�V |

| 18 |

�ēc���M�@������� |

���M���i������ |

�����s������x��3����35-1 |

| 19 |

���쉔�M���쏊 |

���M���H�� |

�����s�r��搼���闢�U�|�P�X�|�V

���a�Q�U�N����푾�Y�n�� |

| 20 |

��؈���� |

���M���H�� |

�����s����������Q���ڂP�W�|�U |

| 21 |

���z���M�@������� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�r��撬��6����3-3 |

| 22 |

�L����Ё@���艔�M���쏊 |

�M���i������ |

�����s�r��撬���R�|�P�S�|�P�W

���a�W�N����r�n�� |

| 23 |

�c�����M���쏊 |

���M���H�� |

�����s������x�P�|�S�P�|�R

���a�Q�S�N�c���m�Y�n�� |

| 24 |

������� �g�L�� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����{�ЁF�����s�k��@

�؍H�E�؎�����F �����Ð�s

http://www.tokiwacorp.co.jp |

| 25 |

������Ё@�g���{���M |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�k��L��6-10-12

�吳2�N2������t�V�����Ɂu����t�V�����X�v���J��

http://www.tombow.com |

| 26 |

�L����Ё@���؉��c |

�F������ |

��t���s���s�����g�P�V�P�Q�|�Q

���a���N���ؔ����n�Ɓ@���a�Q�W�N�ݗ� |

| 27 |

�L����Ё@���c�Y�� |

���M���H�� |

�����s ������ �{�P�|�P�R�|�R |

| 28 |

���@������� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s��������{�����Ԓ�7-2

���a21�N3���x�]�K�v�n��

http://www.pentel.co.jp/ |

| 29 |

�L����Ё@�O�c���M���쏊 |

���M���H�Ɓi�h���E�G���v�����g���j |

�����s�r��撬���@�R�|�Q�U�|�Q |

| 30 |

�O�H���M�@������� |

���M���i�����ƁA���̑� |

�����s�i��擌���5����23��37��

�����Q�O�N����m�Z�������V�h�i���V�h��������j�ɂ����艔�M��������ݗ�

http://www.mpuni.co.jp/�@

(��)�������n�̎O�H�Ƃ͖��W�ł���B |

| 31 |

�L����Ё@���M���쏊 |

���M���H�� |

�����s �r��� �r��S�|�T�Q�|�S |

| 32 |

�L����Ё@���i�E���E���}�U�L |

���̑� |

��ʌ� �O���s �я��P�|�P�V�V�|�R |

| 33 |

������Ё@�J�� |

���M���H�� |

��ʌ��z�J�s��Ԗ쒬�R���ڂT�O

���a�S�O�N�J���B���n�� |

|

|

| ���F |

�P |

�@�O�p��Œm��ꂽ�R�[�������M��������͂P�X�X�V�N�ɓ|�Y�������A�Q�O�O�X�N��������ЃR�[�����F���M�i�����s�n�c��n�c3-1-3�j�̖��Ŏ��Ƃ��ĊJ���Ă���B |

|

�Q |

�@�k�����M�ɂ��A���݂̉��M������Ђ͑S���łS�S�ЂŁA���̓��R�S�Ђ��s���ɂ����āA�������r���Ɗ�����ɏW�����Ă����Ƃ��Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|