| �P |

�@�V�R�`�N���͌��݂ł��g���Ă���̂��@�@

�@�p��� �f�t�l �͓��{��ł̓��m�ɂ���āu�S���v�Ə�������u�K���v�Ə������肷��B�����ł̓K���ł���B�́A���b�e�̃K���́u�V�R�`�N���v���g���Ă��邱�Ƃ��b�l�ŋ������Ă����B�V�R�`�N���ichicle�j�Ƃ̓��L�V�R�A����Č��Y���A�J�e�c�ȃT�|�W�����̏�����ł����T�|�W���iAchras sapota �T�|�f�B���Ƃ��j�̎���������Ăł����t(���t)���ł܂������̂ŁA�K���̊�ނƂ��Ďg���Ă������̂ł���B |

| |

|

| |

|

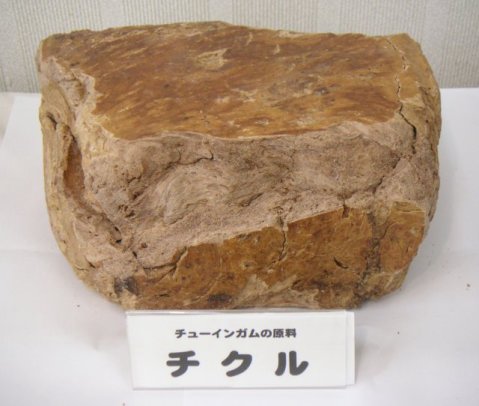

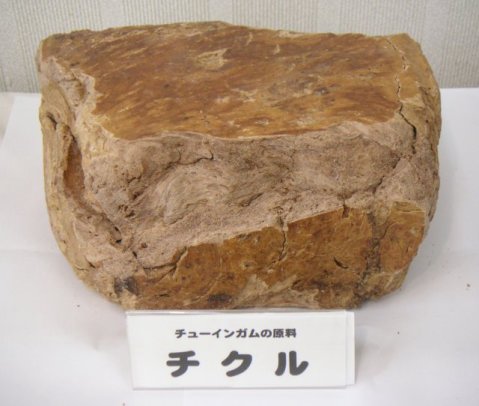

�@�V�R�̃`�N���̑傫�ȃu���b�N�B���i�͂Ȃ��Ȃ����ڂɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�i���{�`���[�C���K������ɂ��W���i�B�j

�@�`�N�� chicle �̌�̓A�X�e�J�ꑰ�i���g����ł˂˂������̂Ƃ����Ӗ��� tziktli ���ꌹ�Ƃ����B |

|

| |

|

| |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�|�W���̗t

�@�����ł͐A�����̉����̒�Ԏ���ł���B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�|�W���̉ԁ@�P

�@�n���ȉԂ����Ă����B |

| |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�|�W���̉ԁ@�Q

�@�Ԃ͒ޏ��`�ŁA����ȏ�J���Ȃ��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�|�W���̉ʎ�

�@���݂͂��̊Â��ʎ���ړI�ɁA���Ƀ^�C�ƃ}���[�V�A�ō͔|����Ă���Ƃ����B |

|

| |

|

| |

�@�T�|�W���́A�쐶�ł͍���30�`40���[�g���̍��ƂȂ邪�A�ʎ��ɓK������ɕi����ǂ��s���A�A���Ă���2�`3�N�ʼnʎ������n�ł���悤�ɂȂ����B�ʎ��̉ʓ��͐Ԃ݂����тĂ���A���ɊÂ��ʏ`�𑽂��܂�ł���B���H����ق��A�ʋl��V���[�x�b�g�̍ޗ��ɗ��p�����B

�@�T�|�W���̎��t�i���t�j���ϋl�߂��S�������`�N���ƌĂ����Ă̓`���[�C���K���ƌ����ΑS�ă��L�V�R�암�A�O�A�e�}���A�x���[�Y�Y�̃`�N���������Ƃ���Ă������A�₪�č����i�Ɏ���đ�����悤�ɂȂ����i�A���̐��E�j�Ƃ����B |

| |

|

| |

|

|

�@�K���̕�̌��ޗ���������ƁA�����ɃJ�^�J�i�����̂����܂�ł��邱�Ƃ��悭�킩��B�K���̊�ނ́u�K���x�[�X�v�Ƃ��ď\�c�ꗍ���ɕ\������������ƂɂȂ��Ă���悤�ŁA�����ς�킩��Ȃ��B�����͓V�R�`�N��������A�|�_�r�j���������͂��߂Ƃ����e��̍�������������ɕ�܂���Ă���B�ł́A���݁A�V�R�`�N�����g���Ă���̂��ƌ����A�z�����Ă�����̂�������ׂč��������̂��̂�����Ƃ������Ƃł���B�t�[�Z���K���͍��������łȂ���ł��Ȃ������ł���B�V�R�`�N���͂悢���ݐS�n�����o�ł������������Ƃ���邪�A�����R�X�g�̖��ƁA����ȑO�ɗʓI�Ȋm�ۂ�����Ȃ̂ł��낤�B���[�J�[�Ƃ��ẮA���w���������̃}�C�i�X�C���[�W������āA�����̓���͖��炩�ɂ������Ȃ��̂��{���ł��낤�B

�@���{�`���[�C���K������̃z�[���y�[�W�ł́A�K���x�[�X�ƂȂ�A�����̎����͒���āA����A�W�A�̈�тɖ쐶���A�A�����ފw��u�A�J�e�c�ȁv�A�u�L���E�`�N�g�E�ȁv�A�u�N���ȁv�A�u�g�E�_�C�O�T�ȁv�ɑ����������̎悳�������������A��\�I�Ȃ��̂��`�N��������Ƃ��Ă���B

�@�q���̍�����ʉَq�Ƃ��āA�t�[�Z���K����N�₩�ɐF�Â����ꂽ�K���͂��Ȃ��݂ł������B�l�I�ɂ́A�ŏ������Â��Č�ɂȂ��Ă͂��o���Ƃ����A�ݑ܂ɔ[�܂�Ȃ��悤�Ȃ��̂ɋ����g���̂ɂ͎q���S�ɂ�����R�����������A�����̗U�f�ɕ����Ĕ������̂������ȂƂ���ł������B

�@�Ȃ��A���Ă̂b�l�̂������A���b�e�̃K���͓V�R�`�N�����S�p�[�Z���g�ł���Ǝv������ň��S���Ă���l������炵���A����͕s�K�Ȃ��Ƃł���B�\���`�����Â����ƂɋN�����Ă���Ƃ�������B |

| |

|

| �Q |

�@�L�V���g�[���̑f�� |

| |

|

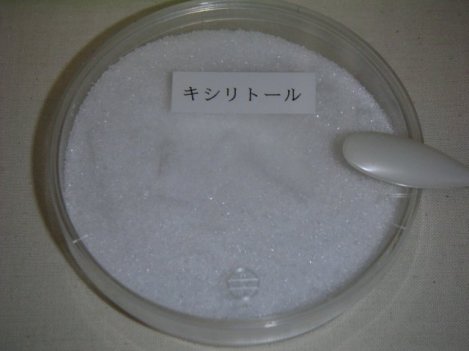

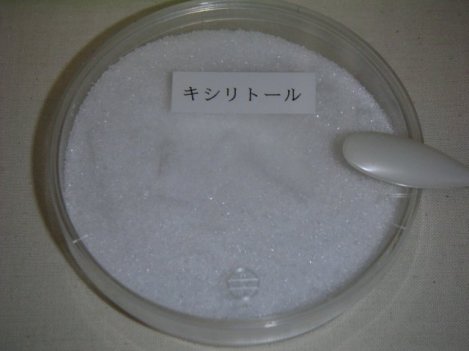

�@�L�V���g�[�����̂��́i�P�̕i�j�ł���B���炳��̌������ŁA�O���j���[���̂悤�Ȋ��G�ł���B

�@�L�V���g�[���͐��ɗn������ۂɋz�M�������N�����Ƃ���A�Ȃ߂�ƌ��̒��łЂ���Ƃ���������������B

(���{�`���[�C���K������ɂ��W���i�B)�@ |

|

| |

|

|

�@�L�V���g�[�����܂ރK�����o�n�߂����̐����Ƃ��āA�u�L�V���g�[���̓V���J�o�������܂��B�v�Ƃ����L�q���������̂��L�����Ă���B�v���Ԃ�ɃL�V���g�[���Ɋւ��ăl�b�g���������Ƃ���A��ɂ���āu�s��Ȃ鑷�����̘A���v�Ǝv������e������ꂽ�B

�@�ȉ��̓��[�J�[���܂ދL�q�̎���ł���B |

| |

|

|

| �@ |

�@�L�V���g�[�����V���J�o���J�V�������ɂ����Ƀt�B�������h�Ő��Y����Ă��܂��E�E�E |

| �A |

�@�L�V���g�[�����������~�Ȃǂ̎�����̂��E�E�i�������ف����̌�폜�j�@ |

| �B |

�@�L�V���g�[�����������~�̎�����̂�Z�����[�X�����ō����E�E�E�i����p��̊�b�m��(2006)) |

| �C |

�@�L�V���g�[���������Ȃǂ̎����璊�o�����E�E�E |

| �D |

�@�L�V���g�[���������A�g�E�����R�V�������Ƃ���E�E�E |

| �E |

�@�L�V���g�[�������̖����g�E�����R�V�̕䎲�Ȃǂ̃L�V�����������Ƃ��i�_�ސ쎕�ȑ�w�@���c�j�E�E�E���i���Ȃ��j�@ |

| �F |

�@�L�V���g�[�����g�E�����R�V�̐c�������������Ƃ��āE�E�E |

| �G |

�@�L�V���g�[���V���J�o���J�V�Ȃǂ̎���A�����������E�E�E�i���b�e�j |

| �H |

�@�L�V���g�[�������̖������̑��̊~���̃L�V�����E�w�~�Z�����[�X�������Ƃ��č���܂��B�i���{���Ȉ�ȑ�w�j�@���i���Ȃ��j |

|

| |

|

|

| �i�P�j |

�@�Ȃ������A�~�Ȃ̂�

�@�A���̍זE�ǂ̓Z�����[�X�A�w�~�Z�����[�X�A���O�j�����ō\������Ă��邱�Ƃ͈�ʓI�ɒm���Ă��邪�A�L�V���g�[���͂��̂������w�~�Z�����[�X�ɑ����܂܂���L�V�����������ƂȂ��Ă���Ƃ����B�؍ނł���ΐj�t���ƍL�t�������邪�A�L�t���̕����L�V���������䂪�����B����̓p���v�����̂��̂ōމ��������A���ʂ��m�ۂ��₷����ɉ��w�����̂��₷�����̂��I�肳���ƍl������B�C�O�̃z�[���y�[�W������Ɩ؍ޗR���̐��i�̏ꍇ��

Birch tree(Birch wood)���g����Ƃ���Ă���B

�@Birch �̓J�o�m�L�ށi�J�o�m�L�ȃJ�o�m�L���̎��j�ł���A�V���J�o�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��B���[���b�p�V���J���o�́A�p���� Silver Birch ���� White Birch �Ƃ���A���̑����낢��� Birch �����݂��A�u�����v�Ɍ��肷��̂͐��m���������A���ɗR������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�܂��A�u�~�i�J�V�j�v�Ƃ͂����ɂ����˂ł���B�~(�J�V�j�́A�u�i�ȃR�i�����̏�����w����ł���A�����������[���b�p�ł͓암�ɂ������݂��Ȃ��Ƃ����B������Ђ���Ƃ����

�gardwood tree(�L�t���̈�)�������@���@�u�~�v�i�J�V�j�Ƃ��Č�����̂��`���������̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A�u���̑��̌��v�̌�̎g�p������邪�킩��ɂ����B

�@�Ȃ��A�g�E�����R�V�̕䎲�������ƂȂ��Ă��āA���̏ꍇ�����͎g�p���Ȃ����Ƃ���A�P�Ɂu�g�E�����R�V�v�Ƃ���̂͐��m�ł͂Ȃ��B |

| |

|

| �i�Q�j |

�@�L�V���g�[���Ɋւ����낸���

�@�l�b�g�セ�̑��̃L�V���g�[���Ɋւ�������E���グ�āA���X�����̏�ňȉ��ɉӏ������ŗ��Ă݂�B |

| |

|

|

| �E |

�@�h�C�c�̉��w�҂��A19���I�㔼�ɃJ�o�m�L�iBirch�j�̎��炩�甭�����Ă����B

|

| �E |

�@����E��풆�Ƀt�B�������h�ō������ɓx�ɕs�����āA�Ȋw�҂���֕i��T�����ŃJ�o�m�L�iBirch�j�̎��炩����߂Ĕ��������o�߂�����B

|

| �E |

�@�L�V���g�[�������ڂ��ꂽ�̂́A1974�N�Ƀt�B�������h�̃g�D���N��w�̃J�E�R�E�}�L�l�������ƃA���G�E�V���C�G���������A���E�ŏ��߂ăL�V���g�[���ɂ�钎���\�h���ʂ��m�F�����Տ������\�������Ƃɂ��B

|

| �E |

�@�L�V���g�[���͉p��� wood sugar ���� birch sugar �Ƃ��Ă��B�@

|

| �E |

�@���݂̓J�o�m�L�iBirch�j�̃p���v�ɗR�����鐻�i�ƃg�E�����R�V�̕䎲�ɗR�����鐻�i������A�O�҂̕����D��Ă���Ƃ��鑽���̋L�q�������邪�A���҂ɕi���I�ȍ��͂Ȃ��B����Ƀg�E�����R�V�̕䎲�R���̐��i�ɃV�t�g���Ă���B

|

| �E |

�@�ێ悵���L�V���g�[���̑啔���͑̓��ɋz�����ꂸ�A���ɒB���A�z�����ꂽ�L�V���g�[���̂قƂ�ǂ͑�ӂ���Ȃ��ŔA���֔r�������B

�@ |

| �E |

�@���A�a�̎҂����ɂ��Ă����͂Ȃ��B�L�V���g�[���͏�������̓��ɋz������邪�A��ӂ�����ۂɃC���V�������ɗ���Ȃ����߂ł���B

|

| �E |

�@�ܓ���̐��i�������Ŕ̔�����Ă���B�i�{���_�j�X�R�W���p�����A500����1570�~�j�@

|

| �E |

�@�n���鎞�ɔM���z������̂ŁA�Ɠ��̐�����������B���̔����𗘗p�����ߗނ����i������Ă���B

|

| �E |

�@���{�����ł͗Ⴆ�Γ��a�����H�Ɗ�����Ђ����Y���Ă��邪���Y�ʂ͏��Ȃ��͗l�ŁA�قƂ�ǂ��A���i�ł���B���Y�Z�p�̖��ł͂Ȃ��A���Y�R�X�g�̎����A���Ɉˑ����Ă���B

|

| �E |

�@����������g�E�����R�V�̕䎲�������Ƃ����L�V���[�X�i����ɐ��f�Y�����邱�ƂŃL�V���g�[�������������B�j�y���L�V���g�[�����A������Ă���B

|

| �E |

�@���āA�O���R�́u�|�X�J�����N���A�h���C���́C��ʓI�ȃL�V���g�[���K���ɔ�ז�T�{�̍ĐΊD�����ʂ������B�v�Ƃ����r�L�������b�e���i���A�@�L���̎g�p�����~�߁A�A10���~�̑��Q�����A�B�ӍߍL���̌f�ځ@�����߂����ʁA�P�R�̓��b�e�s�i�A�T�i�R�Łi�O���R�̎������e���ے肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�j�@�݂̂��F�߂�ꂽ�o�߂�����B

|

| �E |

�@�A�����J�b��w����̔��\�ɂ��A���̓L�V���g�[�������ʂł��ێ悷��Ƒ�ʂ̃C���V�������債�A���̌��ʌ����l���������Ċ댯�ȏ�ԂɂȂ�Ƃ����B |

|

|

| |

|

| |

���Q�l�F�L�V���g�[������̂Ƃ������i�̗၄ |

| |

|

�@�t�B�������h�ł͒����\�h��ړI�Ƃ����L�V���g�[���̗��p���L�����y���Ă���͗l�ŁA����L�V���g�[���̖{��ƌ�����B�@�@�ʐ^�͂��̃t�B�������h�̃L�V���g�[���̃g���[�`���i�i�p��ł�

pastille �ƕ\�����Ă���B�j�̗�ł���B�t�@�b�c�F������ Fazer Cnfectionery �̃L�V���}�b�N�X Xylimax �̖��̐��i�̈�ŁA�t�B�������h�炵�����[�~���̃L�����N�^�[���g�p���Ă���B�^�u���b�g�����邽�߂̓Y�����A�V�R�����A���F���ȊO�̓L�V�g�[���P�O�O���Ƃ��Ă���B�L�V���g�[�����L�̐������̂���T���߂̊Â��������邪�A�����ōL�����y���Ă��鋭��ȃ~���g���ƕʂ̐l�H�Ö����ł��������فi�^�u���b�g�َq�j�Ƃ͈�����悵�Ă����ۂł���B |

| �@�@�@�@�@�@�@ �t�@�b�c�F�����ق̃L�V���}�b�N�X |

|

|

| |

|

| �R |

�@�O���R�u�r���b�e

�@

�@�ٔ��̍Č��ł͂Ȃ����A���Ђ̌��ޗ����r���Ȃ��璲�ׂĂ݂��B |

|

�@

�@

| ���ޗ� |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�� |

| �}���`�g�[�� |

�� |

�� |

�@�Ҍ����蓜�����߁B���{�ŊJ�����ꂽ��J�����[�Œ����ɂȂ�Ȃ��Ö����B |

| �Ҍ��p���`�m�[�X |

�� |

|

�@�����������ɍ��ꂽ��J�����[�Œ����̌����ɂȂ�Ȃ��Ö����B |

| �����_���I���S���J���V�E�� |

�� |

|

�@�����������ĐΊD�����₷�����ɐ����A������v�Ō��N�ɂ�����ʂ�����Ƃ����B |

| �����_�ꐅ�f�J���V�E�� |

|

�� |

�@�����������ĐΊD�����₷�����ɐ����A������v�Ō��N�ɂ�����ʂ�����Ƃ����B |

| �f�L�X�g���� |

�� |

|

�@�N���X�^�[�f�L�X�g�����̓R�[���X�^�[�`�������Ƃ��č]��O���R���J���������́B������܂Ƃ��Ȃ�B |

| �[���`�� |

�� |

|

�@���S�E����܁B��Ƃ��ċ�������ы���A�ؔ�������Ƃ��Đ�������A�H�p�̂ق���×p�i�A�ʐ^�p�A�H�Ɨp�Ƃ��čL�����p����Ă���B |

| �L�V���g�[�� |

�� |

�� |

�@�����̌����ɂȂ�Ȃ��Ö����B�g�E�����R�V�̕䎲��؍ނ������Ƃ��čH�ƓI�ɐ��Y����Ă���B |

| �A�X�p���e�[���E�k�|�t�F�j���A���j�������� |

�� |

�� |

�@���̑f�������@���J�������g�E�����R�V��������l�H�Ö����B |

| �K���x�[�X |

�� |

�� |

�@�A���������i����āA����A�W�A�̈�т́u�A�J�e�c�ȁv�A�u�L���E�`�N�g�E�ȁv�A�u�N���ȁv�A�u�g�E�_�C�O�T�ȁv�̎�����̎悳�������i�`�N���͑�\�I�j�j�A�|�_�r�j���A�G�X�e���K���A�|���C�\�u�`�����A�Y�_�J���V�E���Ȃǂi�ɂ�蒲�����Ă���B��̂̕\���`���͂Ȃ��悤�ł���B |

| ���� |

�� |

�� |

�@��̓I�ȕ\���`���͂Ȃ����߁A������Ɣ閧�B�~���g�Ȃǂ̓V�R�A�����̍�������̂Ƃ����B |

| ����� |

�� |

�� |

�@��ʂɃ��b�N�J�C�K�����V�̕��傷��V�F���b�N�A�Ζ����琻�������p���t�B�����b�N�X�A�J���i�o���V�̗t����̂��J���i�o�X�A�~�c�o�`�̑�����̂�閧�X�Ȃǂ�����B���̒��ł͉��ƌ����Ă��p���t�B�����b�N�X���i���ł���B��̂̕\���`���͂Ȃ��悤�ł���B���̘X�ł��낤�Ə����ł��Ȃ�����S�z����ȂƂ������Ƃ��B |

| ���F���E�g�� |

�� |

�� |

�@�g���R���̓V�R�F�f |

| ���F���E�g�ԉ� |

�� |

|

�@�g�ԗR���̓V�R�F�f |

| ���F���E�N�`�i�V |

�� |

�� |

�@�N�`�i�V�̉ʎ��R���̓V�R�F�f |

| ���S�܁i�A���r�A�K���j |

�� |

�� |

�@�}���Ȃ̃A���r�A�S���m�L���͋߉��̐A���̎���������č̎悵�����啨���������������̂ŁA�S�������߂邽�߂Ɏg�p����B |

| �w�X�y���W�� |

�� |

�� |

�@���k�ނ̐��ʎ�����̂�A�������Ǎ܂Ƃ��Ă����p����Ă���B |

| �t�N���m�����o���i�t�m�����j |

|

�� |

�@�C���̃t�m���ȃt�N���m������̒��o���ŁA�����������N�����ۂ����ɋz������̂�j�Q����B |

�E�O���R�|�X�J���̃T���v���F�t���b�V���}�X�J�b�g

�E���b�e�L�V���g�[���K���̃T���v���F�j���[���C���~���g |

| |

|

|

�@���n���i�ł���A���Ђ̌��ޗ��ɂقƂ�Ǎ��͂Ȃ��B�܂��A�K���̖����ɂ��Ⴂ�́A�F�f�ƍ����݂̂ł��낤�B

�@�K�������߂Č��߁A�l���Ă݂�ƁA�Ζ����w���i�ł�����|�_�r�j�����������Ɋ܂�ł����Ⴍ�������Ă���̂́A��͂�ǂ��݂Ă��s���R�ŁA������v���X���ʂ�搂��Ă��邪�A�D�܂����p�ł͂Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B���{�l�̖{���I�Ȑ����K���ɏƂ炵�Ă��S���َ��Ȃ��炵�̂Ȃ������K�������ՂɗA�����ꂽ�̂͋ɂ߂Ďc�O�Ȃ��Ƃł���B���̓_�ŁA�؍��n��Ƃ̃��b�e�̐ӔC�͓��ɏd��ł���B�܂��A�K���ɋN��������{�S���̃R���N���[�g�ܑ�������u���b�N�̉���͂��͂�{�݊Ǘ��҂������s�\�ȏ�ԂɊׂ��ċv�����B���������L�Ăɂ킽�鉘��ɂ��Ă̓K���ő傫�Ȏ��v�Ă����Ƃ̐E�����{�����e�B�A�Ő��|���邭�炢�̏����I�ȑΉ������߂����Ƃ���ł���B |

| |

|

| |

���NjL��

�@�f�ނƂ��ẴL�V���g�[���̔��̃}�[�P�e�B���O���听�������ߒ��ɂ��ẮA���l�̓��c�N�l���̒���u�X�X�D�X���������邵�����v(2006.11.20�A������Ђ��o��)�ɏڂ����B

�@�Ȃ��A�Ȃ��A�؍����b�e�͓��{�����̊�Ƃَ̉q�̃f�U�C�����蓖���莟��Ƀp�N�鈫煂��łƂɗL���ŁA���̓_�ő��̊؍���Ƃ̒ǐ��������Ȃ���nj��Ԃ�����Ă���B���b�e�͊��ɒn���ɗ�����ɂӂ��킵�����݂ƂȂ��Ă���B |

| |

|

| |

|

| |

|