| 1 |

鬢付け油に関するおおよその理解

鬢付け油に関する色々な講釈にざっと目を通してポイントを整理してみると、おおよそ以下のとおりである。 |

|

| |

|

|

| |

| ① |

鬢付け油に先立つものとして、武士が髭(ひげ)を整えるために木蝋と松脂を溶かして練り合わせたものが使用されていたとされる。 |

| ② |

江戸時代(元禄頃)に男女を通じて定着した鬢付け油は、髪を整えるとともに髪型を保持するためのもので、植物油、晒木蝋(さらしもくろう)、丁子その他複数の香料で製した純植物性の固練りの髪油であった。

「伽羅の油(きゃらのあぶら)」は当時販売されていた製品の一つである。なお、鬢付け油と合わせて艶出し用の「水油」(菜種油や椿油などの液状の油の総称)も使用されていた。また、水性の「鬢水」(びんみず。後述)も使用された。 |

| ③ |

現在の相撲の力士の髷を結い上げる床山(とこやま)が使用している鬢付け油は、島田商店(東京都江戸川区)が製造している製品とされる。

この店が製造している「オーミすき油」(成分は後述)の名の鬢付け油は両国の薬局や国技館売店でも市販されている模様である。正に香る鬢付け油の文化を継承しているものと理解される。 |

| ④ |

日本髪や鬘(髷や日本髪)用として、複数の製造者による鬢付け油や水油の製品が販売されている。こちらの鬢付け油は力士用の場合と違い、香りによるフェロモン的効果を期待する条件下にはないため、基本的に香料は使用されていない。固さの異なる数種類の製品が鬘の部位又は作業プロセスにより使い分けられているようである。 役者の化粧下地や鬘の下地とする「羽二重(はぶたえ)」にも使用されている。 |

| ⑤ |

歌舞伎のかつらの髪を結い上げる床山は女方(おんながた)と立役(たちやく)の別に分業化していて、使用する鬢付け油の種類が少々異なるともいわれている。 |

|

|

| |

|

|

| |

「鬢(頭の左右側面の髪)の部分だけを対象としたものではないのに、鬢付け油とはこれ如何に」と言いたくなるが、やはり髷を整える上では鬢の部分が見た目のポイントとなるから、この呼称があるのであろう。 |

|

| |

|

|

| 2 |

江戸時代の鬢付け油の成分

鬢付け油の具体的な成分に関する情報は少ないが、一部の国語辞典にやや具体的な記述があるほか、複数の書籍で処方例が引用されている。

主要成分は木蝋と植物油で、香りを求める場合はこれに各種香料を和すといった案配である。松脂を混じる処方もあって、この場合は別項で採り上げた接ぎ木用のロウ(参照)を連想してしまう点は面白い。 |

|

| |

|

|

| |

【広辞苑第五版】

鬢付け油(びんつけあぶら。鬢付け):

髪油の一。菜種油などと晒木蝋(さらしもくろう)に香料をまぜて製した固練りの油。主に日本髪で、おくれ毛を止め、髪のかたちを固めるのに用いる。固油。びんつけ。

伽羅の油(きゃらのあぶら):

鬢付け油の一種。もと、ろうそくの溶けたものに松脂を混ぜて練ったもの。のちには大白唐蝋・胡麻油・丁子・白檀・竜脳などを原料とした。正保・慶安(1644 1652)の頃、京都室町の髭(ひげ)の久吉(ひさよし)が売り始めて広まった。

注: ここでの「伽羅」の語は最上級の沈香(香木)を指すものではなく、上質の製品である雰囲気を出すための用法。

【ものと人間の文化史27 香料:山田憲太郎(1978.4.1、財団法人法政大学出版会)】

(その一)

享保九年(1724)の「新知恵の海」にある匂い伽羅の油の秘宝は、

「唐蝋八両、松脂三両、甘松(かんしょう。中国原産のオミナエシ科の草本の根由来の香料。)二両、丁子(ちょうじ)七分、白檀(びゃくだん)一両、茴香(ういきょう)四分、肉桂(にっけい)三両、青木香(しょうもくこう。ウマノスズクサ科の植物の根由来の合わせ香の材料の一つ)三分、まんていか(猪油。ポルトガル語に由来。)と胡麻の油、加減してよく煎じつめ、きぬ袋にて漉し、麝香(じゃこう)、竜脳(りゅうのう。竜脳樹の樹脂)三分、合せ煉る。」である。

(その二)

また、「女日用大全」の製法は、

「太白唐蝋十両、胡麻油(冬は一合五匁、夏は一合)、丁子一両、白檀一両、山梔子(くちなし)二匁、甘松一両、この四色(種)のくすりを油に入れ、火をゆるくしてねる。二日目に蝋をけずりて入れ、火をつよくして、くろいろになるほどねりつむる。こげくさくなるとも、湯せんのとき、そのにおいはのくなり。よくいろつきたるときあげえさまし、竜脳二匁、麝香三匁いれてよくまぜあわす。」である。

この二つをくらべると後の「女日用大全」の方が正確に近いようで・・・・技術的に見てうなずける点が十分にある。

| 注1: |

その二ではその一と違って松脂を使っていない。その二で、太白唐蝋と蝋(素性不明)の二種類の蝋について、それぞれどのような特性を認知して使用しているのかは、これを見てもよくわからない。 |

| 注2: |

重さの単位として、1両は37.5g 、1匁は3.75g 、1分は0.375g である。 |

【ものと人間の文化史4 化粧:久下司(1970.1.20、財団法人法政大学出版会)】

伽羅の油には蝋性のものと松脂性のもの二種類あって、貝殻に詰めたものを薬種屋、あるいは香具屋で売っていた。

蝋性のものは主として婦人の頭髪に用い、これを製するには「竜脳一匁五分・丁香二十八匁・白蝋二十六匁・白檀五匁・松脂三匁・甘松三匁・胡麻油二合五勺・麝香二匁」を磁製の坩堝(るつぼ)に盛り、火で十分に溶解させてから濾過して渣滓を除き、これを冷所に安置して凝固させるのである。

注: 出典は明示されていない。

松脂性のものは主として男子の鬚に用いたもので、その製法は享保九年版の「新知恵海」に載せられた「匂ひ伽羅の油秘宝」によれば、「唐蝋八両・松脂三両・甘松二両・丁子七分・白檀一両、茴香4分、肉桂三両、青木香三分、まんていか(猪油の蛮名)と胡麻油を加減してよく煎じ詰め、絹袋で漉し、麝香・竜脳三分合わせ煉る」と見えている。

注: 後者は前記の「その一」と同じ引用である。

伽羅の油は正保・慶安のころ京都の室町において髭の久吉が売りはじめ、ついで三条の五十嵐などがこれを製し、その後江戸でも柴の大好庵・背虫喜左衛門などを初めとして六カ所にこの店ができた。・・・・明暦の頃になると遊女がしだいにこれを用いるようになってきた。ついで享保・元文の頃になると世は華美となり・・・・男女ともにこれを用いるようになってきた。 |

|

|

| |

|

|

| |

これらを見ると、使用香料の多様性が面白い。オーソドックスな丁子と白檀に加えて、いろいろな香料がごちゃごちゃ入っていると、まるで魔法薬のようで、ひょっとするとフェロモン的効果が本当にあるのかもしれない・・・・・。 |

|

| |

|

|

| 3 |

現在見られる鬢付け油の例 |

|

| |

|

|

| |

| 事業者 |

製品の名称 |

用途 |

備考 |

島田商店(製造・販売)

代表者 島田秋広

東京都江戸川区江戸川 |

オーミすき油 |

力士用 |

香料入り(缶入り) |

| すき油(梳き油) |

日本髪用 |

無香料 |

| 中ねり(中煉り) |

日本髪用 |

| びん付け(鬢付け) |

日本髪用 |

星徳商店(製造・販売)

代表者 星佳徳

東京都台東区千束 |

鬢付け油 すき油 |

かつら、髪のつや出し |

無香料 |

| 鬢付け油 中煉 |

土佐紺紙に塗り髪を接着させる。 |

| 鬢付け油 かたねり |

かつら専用 |

株式会社 美壽屋(みすや)

(舞台用品販売)

大阪市中央区難波

*製造者は未確認 |

びん付け油 6番~9番 |

下地 |

詳細は未確認

包装に「関西床山鬢附」と表記。 |

| びん付け油 10番~16番 |

鬘・羽二重用 |

| びん付け油 13番・14番 |

羽二重用 |

| びん付け油 石煉り |

眉つぶし |

|

|

| |

| 注1: |

基本的に、力士用以外は無香料である。固さ調製は油と蝋の混合比率によるものと考えられる。 |

| 注2: |

固さによる厳密な呼称区分はないが、一般的には柔らかいものを特に「すき油」と称している。 |

|

|

| |

|

|

| |

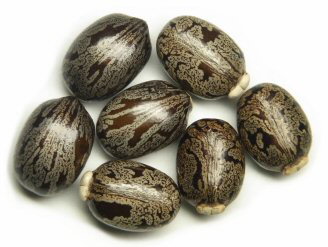

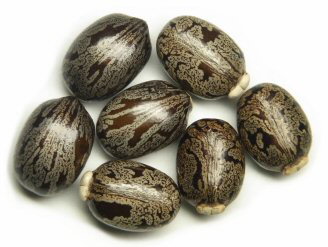

表中、力士用の「オーミすき油」の成分は、木ロウ、菜種油、ヒマシ油、香料、dℓ-α-トコフェロール(ビタミンEで酸化防止剤)として明記している。同店の日本髪用の製品との構成成分の違いは香料の有無だけである。

江戸時代には主要原料のうちの植物油としては菜種油や胡麻油が利用されていたようであるが、現在の製品には意外やヒマシ油(後述)も使用されていることを初めて知った。

なお、オーミすき油の香料の具体的な構成についてはわからないが、事業者に聞くと、驚くことに20から25種ほどを調香しているとのことである。 |

|

| |

|

|

| 4 |

近代のチック、ポマードとの共通性

何と、昔のお父さんたちが使っていた丹頂チック(押し出し式固形油性整髪料)と柳屋ポマード(ゼリー状油性整髪料)が現在でも生き残っているのを確認した。近代の化粧品であるから各種添加物を使用しているものの、ベースはやはり植物油と蝋である。いわば近代の鬢付け油と言える。植物油としては現在の鬢付け油でも原料の一つとなっている「ヒマシ油」が同様に使用されている。ヒマシ油は専らかつての下剤のイメージしかないが、実は各種工業原料として有用な油脂で、いつの間にか化粧品を含む多くの分野で利用されているようである。 聞くところによると、ヒマシ油が整髪料の成分として利用されているのは、その物性・性状が整髪料として求められる条件にもよく適合していることによるものとされる。なお、ヒマシ油はその多くがインドで生産されている。 |

|

| |

|

|

| |

丹頂チックと柳屋ポマードの成分内訳(公表資料) |

|

| |

| 丹頂チック |

ヒマシ油、ミツロウ(蜜蝋)、水添ヒマシ油(閉塞剤)、香料、キャンデリラロウ、ポリソルベート60(界面活性剤)、コメヌカロウ、パラフィン、パルミチン酸アミド(親水性増粘剤)、BHT(合成酸化防止剤)、PEG-5水添ヒマシ油(界面活性剤)、黄4、青1 |

| 柳屋ポマード |

ヒマシ油、モクロウ(木蝋)、水添ヒマシ油(閉塞剤)、香料、ソルビタン脂肪酸エステル(界面活性剤)、ステアリン酸ソルビタン(界面活性剤)、クエン酸、黄204、緑202 |

|

|

| |

|

|

| |

| ヒマシ油はアフリカ原産と考えられているトウダイグサ科トウゴマ属の木質草本のトウゴマ(唐胡麻 Ricinus communis ヒマ 蓖麻 とも)の種子から得られる。熱帯では多年にわたって木のように育ち、高さは10から13メートル(Britannica Online)にもなるという。国内では冬に枯れるために1年早として扱われるが、背丈をはるかに超える大きさに育っている姿を見る。戦中は、航空機の潤滑油原料として国内各地で栽培されたという。薬科大学の植物園には必ず植栽されている。 |

|

| |

個性的な文様のトウゴマの種子 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

トウゴマの葉

葉は掌状に深裂し、鋸歯がある。 |

トウゴマの花

花は円錐花序で、上部に雌花、下部に雄花を付ける。 |

トウゴマの果実

果実は蒴果で熟すと3裂して、そのそれぞれに楕円形の種子が1つ入っている。 |

|

|

| |

|

|

| 5 |

参考メモ

鬢水(びんみず、びんすい)とは |

|

| |

|

|

| |

江戸時代には、鬢付け油、水油のほかに、鬢を整える(なでつける)ために「鬢水」も使用されたことが知られている。

これはマツブサ科の常緑のつる性木本サネカズラ Kadsura japonica (ビナンカズラ(美男蔓)、ビンツケカズラ(鬢付蔓)とも)の茎を刻み、皮を剥いて水に漬け置くことで得られる粘水で、キシログルクロニド xyloglucuronide を含む粘質物に由来するものとされる。

(注) 樹木大図説では「鍋で煮ると粘汁を得る」としている。 |

|

サネカズラの茎

樹皮を剥がしたところで、ノリウツギのようにぬめりがある。 |

|

|

|

| |

|

|

| |

日常使いとしてこの粘水を入れた陶製(一部に金物、塗物も)の小判型の器が「鬢水入れ(びんみずいれ)」で、例えると、小鳥の飼育に使われる水浴び用の器のような印象である。「瓶盥(びんだらい)」(広辞苑)、「櫛皿(くしざら。櫛目のある皿の意ではない。)」(中陵漫録)の呼称もみる。粘水を櫛に付けて使用したという。どちらかというと髪油が広く普及・定着する以前に使用されていたものと思われ、次第に利用されなくなったようである。サネカズラの茎を売る「かづら売」(大和本草批正)がいたほか、小間物屋が売った(中陵漫録)という。

(*サネカズラについてはこちらを参照)

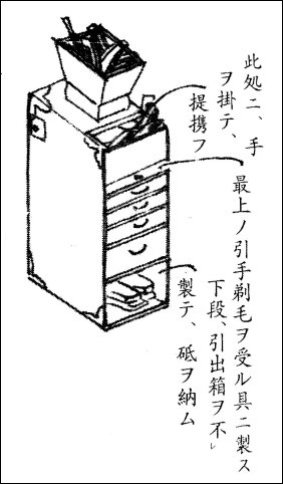

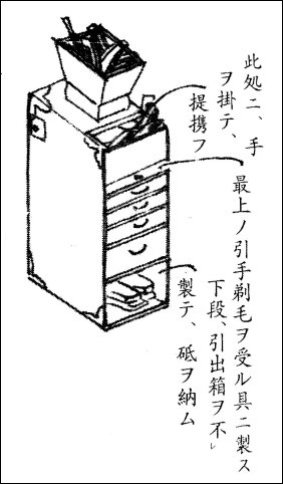

鬢盥の語は、髪結(かみゆい)が下げて歩く髪結道具の入った引き出し付きの箱を指す場合もあり、「守貞漫稿」(江戸期)にはその絵が掲載されていて、「江戸市店を廻る梳夫は、之を用ふ 京阪台筥より僅かに小型なり」としている。(下左図参照)

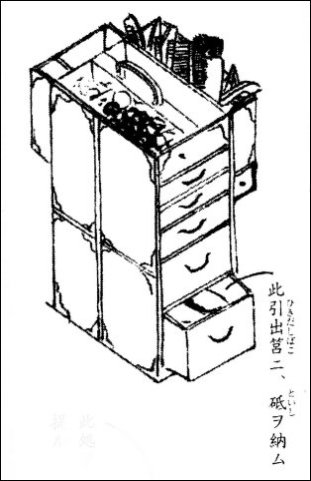

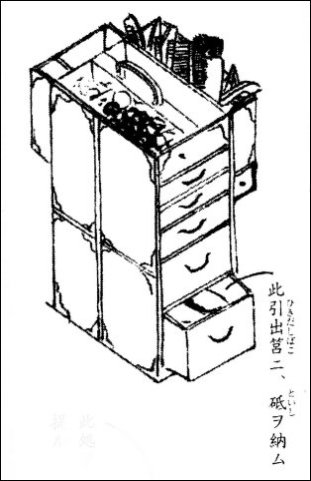

説明文に言及のあるこれとよく似た「台箱(臺箱)」も同じく守貞漫稿に紹介されていて、「京阪市店を廻る髪結夫の梳き具筥(すきぐばこ)也」としている。(下右図参照)

|

|

| 鬢盥(びんだらい) |

〔比較用〕台箱(だいばこ) |

なお、鬢水に関しては、日本国語大事典、大辞林、大辞泉にも掲載されていて、いずれも「伽羅の油やサネカズラの茎を浸した水」としている。また、日本民具辞典でも「髪の乱れを直し、艶を出すために櫛を浸す水を鬢水という。伽羅の油やサネカズラの茎を刻んで浸した水で、これを入れる小さい盥を鬢盥という。」とある。サネカズラの茎はわかるが、伽羅の油については水溶性ではないから、水に浸しても櫛にとることは困難であり、この記述内容には疑問がある。そもそもほんのちょっと前の生活用品でありながら、利用の実態、いろいろな整髪用品の中での位置付け等に関する十分な情報が得られないのはもどかしいことである。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|